Ein Projekt zur Badener Geschichte von Kantischülerinnen und Kantischülern

Worum geht’s?

In einer schweizweiten Premiere untersuchen an der Kantonsschule Baden seit 2021 Schülerinnen und Schüler Museumsobjekte und Archivdokumente zur Geschichte Badens. Sie erforschen, was uns die Quellen über das Leben in Baden verraten und gestalten dazu eine virtuelle Timeline mit einzigartigen Einblicken in die Geschichte Badens (Twitter + History = Twistory) mit Blogeinträgen, wissenschaftlichen Arbeiten und Posts in sozialen Medien.

Wie funktioniert das Twistory-Projekt?

Schülerinnen und Schüler der Kanti Baden wählen aus dem gesamten Bestand des Historischen Museums Baden und über tausend Dokumenten aus dem Badener Stadtarchiv Quellen aus. Sie können ihre Quellen auch vor Ort im Museum begutachten und im Archiv recherchieren. In einem ersten Schritt machen sie historische Detektivarbeit und recherchieren den Kontext, in dem die Quelle entstand: Wie und von wem wurde das Objekt benutzt? Was passierte, als das Dokument geschrieben wurde? Was verrät uns die Quelle über die damalige Gesellschaft und das Leben in Baden?

Ihre Erkenntnisse halten die Schülerinnen und Schüler in einer wissenschaftlichen Arbeit fest. Aus den Arbeiten gestalten sie in einem zweiten Schritt Blogeinträge. In einem dritten Schritt werden auf den sozialen Medien (Instagram) in chronologischer Reihenfolge der Quellen Stories zu den einzelnen Quellen veröffentlicht. Zu den Stories werden auf dieser Webseite jeweils die dazugehörigen Blogtexte veröffentlicht (siehe unten).

So entsteht eine virtuelle Timeline zur Geschichte Badens, die jedes Jahr durch weitere Quellen und Blogs von Schülerinnen und Schülern ergänzt wird. Die beste Arbeit wird zudem jedes Jahr in den Badener Neujahrsblättern veröffentlicht.

Die Vernissage des diesjährigen Twistory-Projektes findet am 7. Mai 2026 im Historischen Museum Baden statt. Der Eintritt ist frei und die Schülerinnen und Schüler freuen sich über zahlreiches Erscheinen!

Das Projekt wurde von Ariane Knüsel für die Kanti Baden geschaffen. Es ist das erste seiner Art.

Twistory im Museum 2026

Am Donnerstag, 07. Mai 2026 ist es wieder so weit: Im TWISTORY-Event im Historischen Museum Baden präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Kanti Baden um 17:30 Uhr ihre Erkenntnisse über Museumsobjekte und Archivdokumente.

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen!

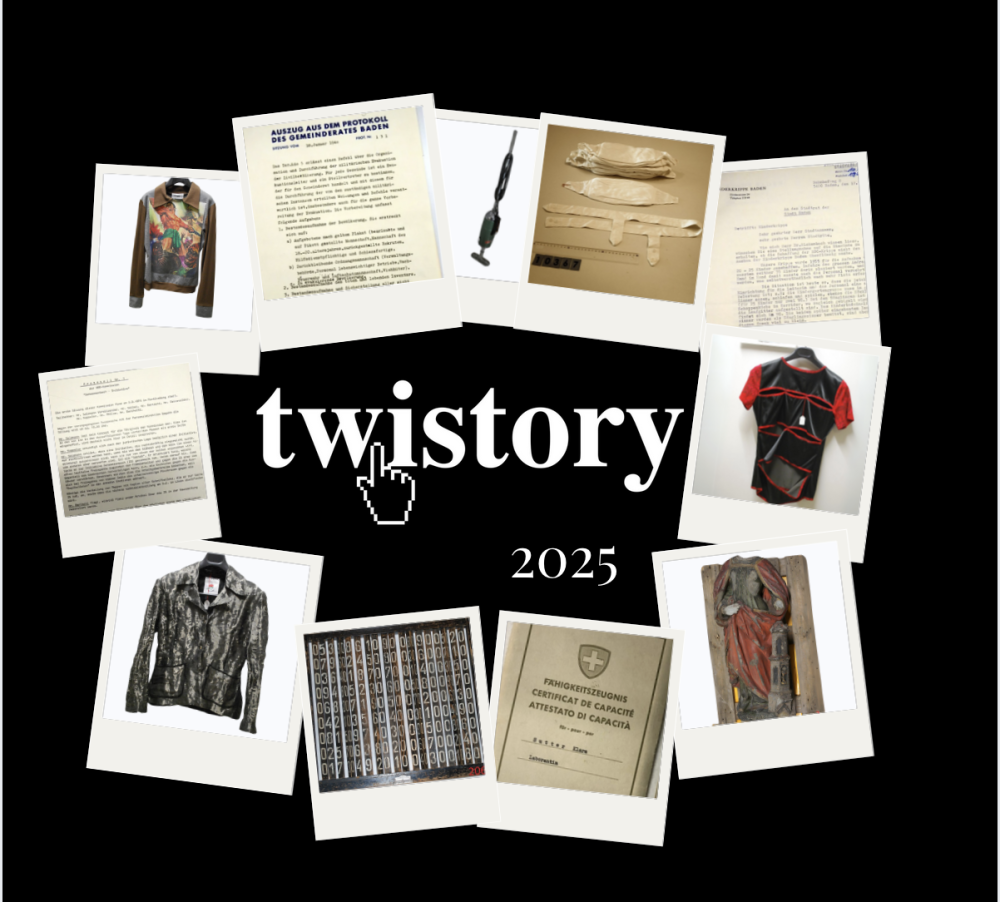

Twistory im Museum 2025

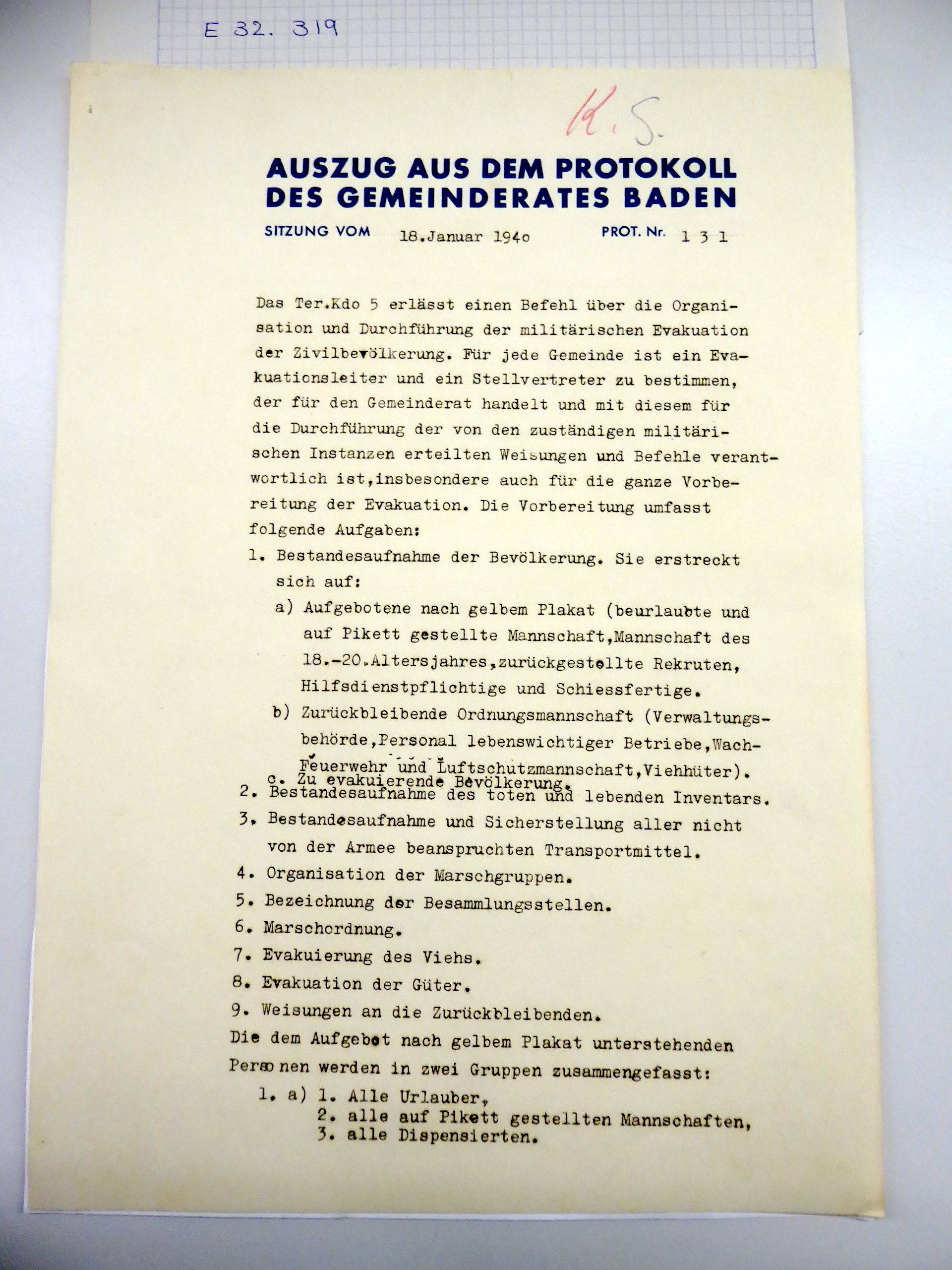

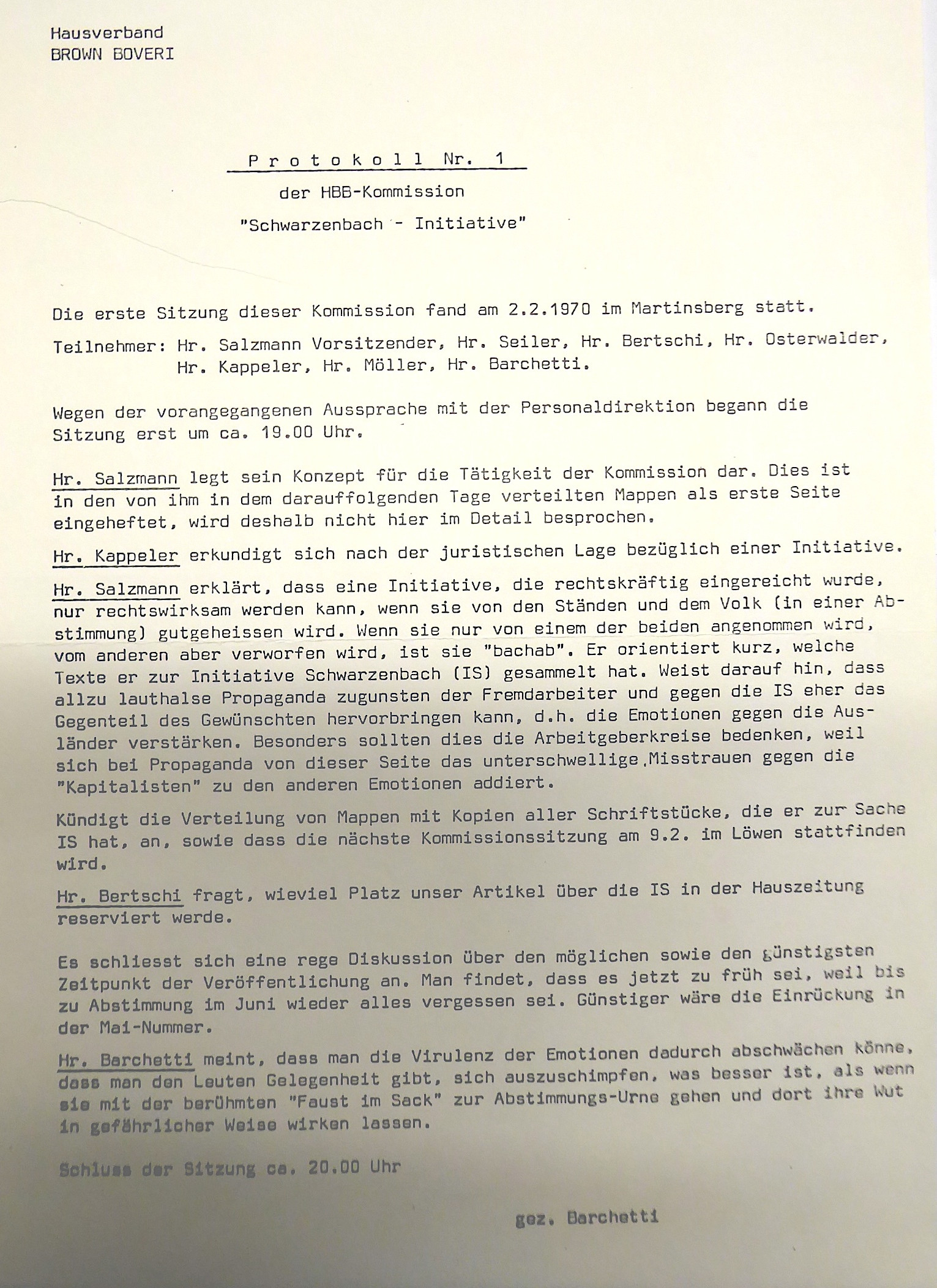

Am Donnerstag, 24. April 2025, berichteten die Schülerinnen und Schüler im Historischen Museum Baden mit den Originalobjekten und Archivdokumenten über ihre Nachforschungen zu Kleidungsstücken des Modelables Oliverio, einem Rechenrahmen, einer Figur der Heiligen Barbara, Evakuierungsplänen aus dem Zweiten Weltkrieg, Reaktionen der BBC zur Schwarzenbach-Initiative, der Einführung eines Kinderhortes in Baden, einem Staubsauger, Damenbinden sowie einem Zeugnis einer Laborantin.

Twistory im Museum 2024

Fotos: Ariane Knüsel

Twistory im Museum 2023

Fotos: Ariane Knüsel

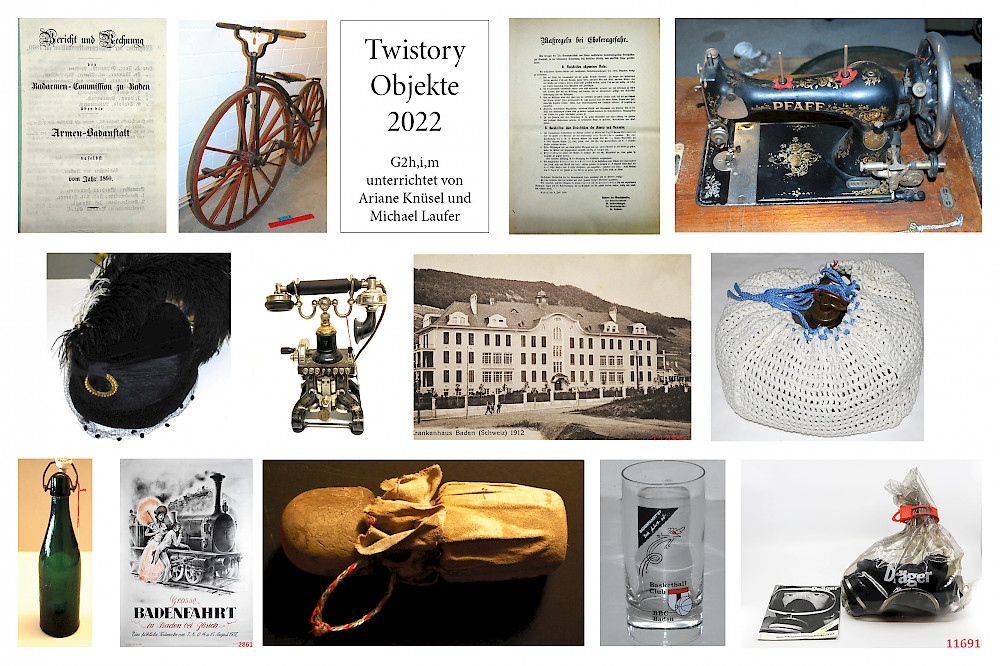

Twistory im Museum 2022

Fotos: Historisches Museum Baden

Die Twistory Timeline zur Geschichte Badens

Statue der heiligen Barbara (15. Jh.)

In Baden gibt es viele spannende Geschichten aus der Vergangenheit, aber eine der faszinierendsten ist die der Heiligen Barbara. Ihre Statue, die heute im Historischen Museum Baden aufbewahrt wird, erzählt von einer bewegenden Geschichte, von Glauben, Mut und Veränderungen in der Kirche.

Eine Legende voller Mut

Die Heilige Barbara ist eine der bekanntesten Märtyrerinnen des Christentums. Ihre Legende erzählt von einer jungen Frau, die heimlich zum Christentum konvertierte, sehr zum Missfallen ihres Vaters. Als Symbol ihres Glaubens liess sie ein drittes Fenster in ihren Turm einbauen, eine Anspielung auf die Dreifaltigkeit (also den Vater, den Sohn und den heiligen Geist). Ihr Vater, wütend über ihren Widerstand, lieferte sie den Behörden aus, die sie folterten und schliesslich zum Tode verurteilten. In ihre Zelle legte sie einen Kirschzweig, der sich auf dem Weg ins Gefängnis in ihrem Kleid verhakte. Dieser blühte am Tag ihrer Hinrichtung. Die Legende besagt, dass ihr Vater sie eigenhändig hinrichtete und daraufhin vom Blitz erschlagen wurde. Ein göttliches Urteil.

Diese Erzählung machte Barbara zur Schutzpatronin vieler Berufsgruppen, insbesondere der Bergleute, Artilleristen und Feuerwehrleute. Ihr Gedenk- und Namenstag am 4. Dezember wird bis heute mit dem Brauch der Barbarazweige geehrt. Wer an diesem Tag einen Kirschzweig ins Wasser stellt, kann sich auf Blüten zu Weihnachten freuen.

Ein beschädigtes Kunstwerk mit Geschichte

In der Stadtkirche Baden gab es früher eine Statue der Heiligen Barbara. Sie wurde im 15. Jahrhundert aus Sandstein gefertigt und zeigt sie mit einem Turm, einem wichtigen Symbol aus ihrer Legende. Die Statue ist etwa 112 cm hoch und wirkt durch ihre elegante Haltung und dem langen, kunstvoll gefalteten Mantel besonders beeindruckend. Die Statue wurde von der Familie Hagenweiler an die Stadtkirche Baden gestiftet, ihr Familienwappen befindet sich am Fuss der Statue.

Die Statue der Heiligen Barbara erzählt ebenfalls eine Geschichte, nicht nur über ihren Glauben, sondern auch über die Veränderungen, die die Kirche und die Stadt Baden durchlebten. Sie wurde einst im Lettner der Stadtkirche aufgestellt, doch in der Reformationszeit wurde sie von demonstrierenden Menschen beschädigt. Hände und Kopf wurden ihr abgeschlagen. Solche Zerstörungen waren damals keine Seltenheit, da reformatorische Bewegungen viele kirchliche Kunstwerke als Zeichen des Widerstands und Unzufriedenheit beschädigten. Was mit den abgehackten Teilen passiert ist, bleibt unklar. Heute befindet sich die Statue nicht mehr in der Kirche, sondern im Depot des Museums. Ihr Fehlen in der Kirche zeigt, wie sich religiöse und gesellschaftliche Einflüsse über die Jahrhunderte gewandelt haben, aber auch wie die Geschichte in der Stadt Baden am Leben erhalten wird.

Vergangenheit trifft Gegenwart

Obwohl die Statue nicht mehr im Zentrum des kirchlichen Leben Badens steht, ist die Heilige Barbara weiterhin eine bedeutende Figur in der Geschichte und Kultur. In vielen Bauprojekten, darunter in dem des Gotthard-Basistunnels, wird sie als Schutzpatronin verehrt. Auch in der Stadtkirche Baden ist ihre Vergangenheit spürbar als Teil der Geschichte, die das religiöse Leben der Stadt prägte.

Die Geschichte der Heiligen Barbara und ihrer Statue in Baden zeigt, wie eng Religion, Kunst und Gesellschaft miteinander verflochten sind. Obwohl die Statue heute abseits der Öffentlichkeit aufbewahrt wird, bleibt sie ein Symbol für Mut, Glauben und den Wandel der Zeiten.

- Arwen, Janine, Jasmin und Mariam

Pestlöffel (17. Jh.)

Die Pest – eine grausame Krankheit, welche von dem Bakterium Yersinia Pestis verursacht wird. Diese hochansteckende Krankheit hat die Menschen im Laufe der Zeit einige Male in Angst und Schrecken versetzt. Im Mittelalter hat die Pest, auch der «Schwarze Tod» genannt, ein Drittel der Bevölkerung in Europa ausgelöscht. Doch dies war nicht die einzige Epidemie. Im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu tragischen Pestepidemien mit unzähligen Toten. Ebenfalls blieben die Menschen im 17. und 18. Jahrhundert nicht vor der Pest nicht verschont. Die Große Pest nahm etwa hunderttausend Menschen das Leben.

Aufgrund des spannenden Themas konnten wir den Pestlöffel im Historischen Museum Baden nicht übersehen. Der Löffel stammt aus der Zeit um das 17./18. Jahrhundert und sollte mit der Medizinvergabe an die Kranken zu tun haben. Wir haben ausgiebig recherchiert zur Funktion und zum Aussehen von Pestlöffeln und mussten erkennen, dass der Pestlöffel aus dem Historischen Museum sich von den bekannten Pestlöffeln unterscheidet.

Der Ursprung des «Originalen Pestlöffel» liegt in der katholischen Kirche, im Zeitraum um das 17./18. Jahrhundert. Einer der wohl bekanntesten Pestlöffel ist der Tegernsee Pestlöffel. Er wurde nach der Epidemie der Großen Pest angefertigt, da im Tegernseer Tal viele Menschen gestorben sind. Die Kirche hatte dazumal eine enorm große Bedeutung für die Bevölkerung. Viele Menschen verstanden die Pest als eine Strafe Gottes. Sie sahen die Pest als eine Art Dämon oder Flämmchen, welches von Gott geschickt worden ist. Die Menschen gingen wieder vermehrt in die Kirche, um sich von ihren Sünden zu befreien. Es war den Erkrankten wichtig, die Kirchenbesuche weiterhin beizubehalten und den Glauben zu pflegen. Diese meist sehr langen Löffel wurden daher zum Schutz der Pfarrer eingesetzt. Damit konnten sie den Pest-Infizierten die heilige Kommunion überreichen, ohne den Menschen zu nahe zu kommen.

Den Menschen war es damals schon bekannt, dass man bei einigen Krankheiten Abstand halten muss. Sie merkten schnell, dass dies auch bei der Pest der Fall ist. Genau aus diesem Grund sind die Pestlöffel entstanden. Die typischen Löffel sind meist um die 50-55cm lange Silberlöffel mit einer vergoldeten Schaufel. Der Löffel des Historischen Museum Baden sieht jedoch diesem „Ideal“ nicht ähnlich. Er ist deutlich kürzer und besitzt vorne keine vergoldete Schaufel. Stattdessen besitzt er vorne ein eher zu großes Loch, welches uns eine Idee für die logische Anwendung erschwert. Laut den Informationen des Museums, wurde er zum Überreichen von Medizin genutzt. Wir haben leider keine Anhaltspunkte, die diesen Anwendungszweck bestätigen könnten.

Welchen Bezug der Pestlöffel mit Baden hat, können wir leider nicht detailliert erklären. Jedoch steht fest, dass es um das Jahr 1626 eine Pestepidemie in Baden gab, die viele Todesfälle forderte. Von den ganzen Feiertagen, die wir jedes Jahr haben, ist klar, dass Baden eine katholische Stadt ist, welches eine katholische Kirche besitzt. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Löffel in dieser Kirche genutzt worden ist und der Löffel somit im Zusammenhang mit Baden stehen könnte.

Aufgrund der allgemeinen mangelnden Informationen über den Pestlöffel können wir vieles nicht erläutern und oft nur Vermutungen aufstellen. Dadurch, dass die Merkmale des «Originalen Pestlöffels» nicht mit denen des Exemplars übereinstimmen, das im Historischen Museum Baden ausgestellt ist, bleibt dieser Löffel ein kleines Mysterium.

Ana, Kyra, Malin

Steinschlosspistole (1650)

Kriege haben seit jeher existiert und werden wahrscheinlich auch weiterhin stattfinden, da der Mensch oft nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Leider führen Kriege zu unzähligen Verlusten von Menschenleben. In diesem Kontext spielte die Steinschlosspistole eine bedeutende Rolle. In unserem Twistory-Projekt lag unser Fokus auf dieser Steinschlosspistole, die durch ihren einzigartigen Mechanismus einen grossen Schritt in der Waffenindustrie bedeutet hat.

Die Steinschlosspistole war eine historische Feuerwaffe, die im 16. bis 19. Jahrhundert Verwendung fand. Ihr Steinschlossmechanismus unterschied sie von anderen Pistolen und brachte eine Waffenrevolution mit sich. Dadurch verbreitete sich die Pistole rasch auf der ganzen Welt. Allerdings war ihre Verwendungsdauer begrenzt, da der Mechanismus die Erfinder und Erfinderinnen dazu inspirierte, effizientere und leistungsstärkere Pistolen zu entwickeln.

Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert kam es in der Schweiz zu zahlreichen kleineren Kriegen, an denen zum Teil auch die Stadt Baden beteiligt war. Infolgedessen wird vermutet, dass die Einwohner und Einwohnerinnen von Baden aus Sicherheitsgründen Steinschlosspistolen verwendeten. Neben dem Einsatz in Kriegen fand diese Pistole auch im Alltag Verwendung. Insbesondere der Adel besass sie, und sie wurde auch für sportliche Aktivitäten wie dem Schiesssport und der Jagd eingesetzt. Die Steinschlosspistole wurde sowohl von Zivilisten als auch vom Militär genutzt und wies einige interessante Unterschiede zu anderen Pistolen auf. Um ihre Funktionsweise zu verstehen, betrachten wir den Lade- und Schussvorgang:

Anstelle moderner Munition verwendete die Steinschlosspistole Schwarzpulver als Treibmittel. Beim eigentlichen Schussvorgang wurde die Pfanne der Pistole mit Schwarzpulver gefüllt. Durch den Schlag des Feuersteins entstand ein Funke, der das Schwarzpulver entzündete. Die Zündung erfolgte, indem ein Feuerstein gegen eine Metallplatte geschlagen wurde, was zu einer Funkenbildung führte. Die Explosion des Schwarzpulvers erzeugte einen hohen Druck im Lauf, der das Geschoss vorantrieb und den Schuss abfeuerte. Allerdings musste die Steinschlosspistole nach jedem Schuss mühsam neu geladen werden, was als großer Nachteil dieser Waffe betrachtet wurde. Im Laufe der Zeit wurde die Steinschlosspistole von der fortschrittlicheren Perkussionspistole abgelöst, die über eine weiterentwickelte Technologie verfügte. Dennoch bleibt die Steinschlosspistole eine faszinierende Erfindung vergangener Zeiten, die uns an den Ursprung von Schusswaffen erinnert und Einblick in ihre besondere Funktionsweise gewährt.

Die Steinschlosspistole aus dem 16. Jahrhundert beeindruckt durch ihren langen, glatten oder geriffelten Lauf, der aus robustem Eisen oder Stahl gefertigt war. Der Schaft bestand aus Holz und verlieh der Pistole einen elegantes und ansprechendes ansehen. Doch neben ihrer Funktionalität und Handwerkskunst spielte die Steinschlosspistole auch eine bedeutende Rolle in der Kunstgeschichte. Sie diente als Symbol für Macht und Status und wurde oft mit kostbaren Materialien wie Gold, Silber, Edelsteinen oder Elfenbein verziert. Diese kunstvoll verzierten Steinschlosspistolen wurden in den Händen des Adels zu wertvollen Besitztümern, die seinen sozialen Stand und seine Pracht zur Schau stellten. Darüber hinaus wurden sie auch in der Diplomatie verwendet, wo sie als Geschenke zwischen Adligen ausgetauscht wurden, um Beziehungen zu festigen.

Heutzutage wird die Steinschlosspistole in der Kunst bewundert. In vielen Museen auf der ganzen Welt werden sie ausgestellt. Sammler schätzen sie als wertvolle Sammlerstücke. Diese Pistolen geben uns einen Einblick in die Vergangenheit. Sie erinnern uns an die Anfänge der Schusswaffen und verdeutlichen die technologische Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte. Obwohl die Steinschlosspistole heute keine Verwendung mehr findet und von modernen Pistolen abgelöst wurde, bleibt sie ein Symbol für die frühe Entwicklung der Feuerwaffen. Sie erinnert uns daran, wie sich Technologien im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben und wie die Menschheit ihre Waffen immer weiter verbessert hat. Ihre einzigartige Funktionsweise, ihre Bedeutung in Kriegen und im Alltag, ihre kunstvolle Verzierung und ihr historischer Wert machen sie zu einem faszinierenden Thema der Forschung und des Interesses für Geschichts- und Waffenliebhaber. Während wir auf die Vergangenheit zurückblicken, können wir aus den Errungenschaften und Fehlern dieser Zeit lernen und unsere Bemühungen darauf richten, eine friedlichere Zukunft zu gestalten.

Drazen, Yannick, Mert, Sian

Steinschlosspistole (1735)

Die Waffenentwicklung spielt bis heute eine bedeutende Rolle, da sie direkten Einfluss auf weltweite Konflikte und Kriege hat. Insbesondere die Erfindung der Feuerwaffen hat es ermöglicht, im Kampf strategische Vorteile zu erlangen.

Im 18. Jahrhundert durchlebte die Waffenentwicklung eine faszinierende Revolution, insbesondere im Bereich der Feuerwaffen. Von den primitiven Vorderladern und den unzuverlässigen Luntenschlössern bis hin zur technischen Eleganz der Steinschlossmechanismen. Unser Objekt ist eine solche Steinschlosspistole, die aus dem Jahr 1735 stammt. Seit 1995 hat sie einen Platz im Historischen Museum von Baden.

Unsere Steinschlosspistole wurde aus einem edlem Walnussholz gefertigt, das für seine Schönheit und Lebendigkeit bekannt ist. Es ist ein begrenzt verfügbares Holz, da es hauptsächlich für die Ernte von Walnüssen angebaut wird. Das Walnussholz ist aufgrund seiner hohen Dichte sehr robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verrottung, was es zu einem idealen Material für Feuerwaffen macht. Oftmals, so auch bei unserer Waffe, verwendete man hochwertigen Stahl, um den Lauf herzustellen. Stahl hat dank seines hohen Kohlenstoffgehalts die Eigenschaft sich gut Formen zu lassen und schnell auszuhärten.

Früher wurde auch besonderer Wert auf das Aussehen von Waffen gelegt, weswegen unsere Steinschlosspistole mit kunstvollen Gravuren verziert ist. Die goldenen Ornamente zeigen einen Löwen und einen Hirsch. Der Löwe galt schon im antiken Griechenland als Symbol für Tapferkeit und edle Herkunft. Der Hirsch wird in der Bibel als Zeichen der Heilung und Wiederherstellung beschrieben. Diese Ornamente sollten die Stärke und Tapferkeit des Trägers symbolisieren und ihm im Kampf Kraft und Heilung verleihen.

Das Steinschloss war eine wegweisende Innovation im Bereich der Feuerwaffen. Als Nachfolger des Lunten- und Radschlosses führte es einen Feuerstein ein, der Funken erzeugte und das Schwarzpulver entzündete. Durch den geschickten Einsatz des Hahns wurde der Zündmechanismus gesteuert und die Schwarzpulverladung im Lauf entfacht, was letztendlich zum Ausstoß der Kugel führte. Diese bedeutende Entwicklung legte den Grundstein für weitere Fortschritte in der Feuerwaffentechnologie und markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Waffenentwicklung.

Die Frage nach der Herkunft unserer Waffe ist interessant: Nach umfangreichen Recherchen sind wir auf zwei mögliche Ursprungsorte gestoßen. Im 18. Jahrhundert gab es in Europa eine Vielzahl von Erbfolgekriegen, darunter der berühmte Spanische Erbfolgekrieg und der polnische Erbfolgekrieg. Im Zusammenhang mit einem dieser Kriege könnte unsere Waffe geschmuggelt und in der Schweiz verkauft worden sein. Die Schweiz, insbesondere die Region Baden, spielte aufgrund ihrer geografischen Lage möglicherweise eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Steinschlosspistolen. Es wird vermutet, dass die Schweiz sowohl den Großmächten gedient als auch eine eigene Produktion von Steinschlosswaffen unter dem bernischen Regime hatte. Die bernische Regierung kontrollierte das Land und betrieb Waffenproduktionen in Brugg, die mit Steinschlosswaffen in Verbindung standen. Daher besteht die Möglichkeit, dass unsere Steinschlosspistole entweder während des polnischen Erbfolgekrieges in die Nordschweiz gelangt ist oder direkt im Aargau hergestellt wurde.

Waffen sind weltweit verbreitet und ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte. Auch heute noch kann man sagen, dass die Feuerwaffe viele Menschen fasziniert und beeindruckt. Nicht Wenige haben es sich zur Aufgabe gemacht, Schusswaffen zu sammeln und ihren historischen Hintergrund genauer zu erforschen.

Iris, Leon, Thessa, Gabriele

Hellebarde (18. Jh.)

Unser Objekt ist eine Hellebarde oder Halbarte, wie sie auch genannt wird. Sie wurde vom Museum auf die Zeit 1700-1800 datiert. Aber Moment mal - jetzt wird wahrscheinlich sofort jeder Kenner der Militärgeschichte stutzen: 18. Jahrhundert? Wieso sollten in dieser Zeit noch neue Hellebarden hergestellt worden sein, waren da nicht längst die Nahkampfwaffen (oder Schlag- und Stosswaffen) durch Feuerwaffen ersetzt worden? Die Antwort hierauf lautet: „Ja und Nein.“

Noch rätselhafter mag es werden, wenn man diesen speziellen Halbarten-Typus genauer anschaut und feststellt, dass er sehr massiv, kompakt, mit grossem Schnabelhaken und besonders materialintensiv gefertigt wurde. Denn vor allem Letzteres bedeutete damals, dass dadurch der Preis stark in die Höhe getrieben wurde, so dass dieser Typus praktisch unerschwinglich war für die kriegspflichtigen Wehrleute. Diese waren in unserer Eidgenossenschaft vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jh. aus der einfachen und ärmeren Stadt- und Landbevölkerung zusammengesetzt und mussten ihre Ausrüstung (die meist unvollständig und unzulänglich blieb) selbst beschaffen.

Übrigens betraf die Kriegspflicht in der Stadt Baden im 16. Jh. ⅕ bis ¼ aller Bürger: Ihre Aufgabe war, in Pikettdiensten die Ringmauer und die Burganlagen zu verteidigen. Ausserdem hatten sie eine „Stossreserve“ zu stellen, das heisst für eidgenössische Kriegszüge parat zu sein.

Wozu dann diese massenhafte Herstellung eines solch kostspieligen, fast schon obsoleten Waffentyps? Und ja, man kann wirklich von einem Hype sprechen, wenn man in die Auftragsbücher der entsprechend spezialisierten Huf- und Waffenschmiede dieser Zeit schaut. (Einer dieser begabten und tüchtigen Schmiede arbeitete seit den 1660er Jahren in Würenlos: seine Schmiede hatte er vom Kloster Wettingen als Lehen erhalten und unterstand somit der Grafschaft Baden. Seine Meistermarke hat grosse Ähnlichkeit mit der Marke auf unserem Museumsobjekt!)

Auch unsere Museen sind voll von diesem Halbarten-Typ, der sogenannten Sempacher Halbarte, vor allem in Zürich, Bern, Solothurn, Schwyz und im Aargau.

Die Antwort, die wir gefunden haben, lautet: Propaganda wirkt! Der Mythos vom wehrhaften Eidgenossen mit der ikonischen Hellebarde war so fest verankert in den Köpfen - sogar der Eidgenossen selber - , dass er uns tatsächlich gegen Ende des 17. bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Renaissance der Halbarte bescherte. Ausschlaggebend für diese „Massenproduktion“ war ein Wettrüsten, das nach dem Ersten Villmergerkrieg (1656) begann. In diesem „Konfessionskrieg“ wurden die für damalige Verhältnisse recht modern ausgestatteten reformierten Berner Truppen von den katholischen, ungestümen, überwiegend mit Stangenwaffen ausgerüsteten Heerhaufen vernichtend geschlagen.

Anstatt im Anschluss eine ordentliche militärische Analyse durchzuführen, waren die gedemütigten Berner zunächst dem Mythos der überlegenen Halbarten aufgesessen. Da die religiösen Spannungen weiterhin gross waren, wurden nun neue Hellebarden entwickelt, die nach alten Vorbildern und in Erinnerung an die weiter zurückliegende Hellebarden-Schlacht bei Sempach (1386) für Ruhm und Glanz der jeweiligen Parteien sorgen sollten. Auch die Zeughäuser (Waffenkammern) der Festung Stein bzw. des Tagsatzungsorts Baden als militärischem Bollwerk wurden von den katholischen Orten mit diesen Sempacher Halbarten ausgestattet.

Das Kuriose war hier, dass diese gehypten Prachtexemplare gar nicht zum Einsatz kamen, als 1712 der Zweite Villmergerkrieg über Baden und andere Regionen hereinbrach; die Sempacher Halbarten blieben ungenutzt und „unschuldig“. Die Berner nämlich hatten sich doch noch rechtzeitig auf ihre moderne Kampftaktik besonnen und die Badener wiederum, die nach einem Tag der Belagerung der Festung Stein endgültig kapitulierten, gerieten in gar keine Nahkampf-Situationen, in denen sie hätten eingesetzt werden können. Dies bedeutete jedoch nicht, dass überhaupt keine Hellebarden mehr verwendet wurden. Im Gegenteil: Die alten, weitervererbten oder erbeuteten Varianten im Besitz der ärmeren Kriegsleute waren als Allzweckwaffen bis ins 18. Jahrhundert auf beiden konfessionellen Seiten durchaus beliebt.

In diesem Krieg nun wurden die katholischen Orte, und damit Baden, vernichtend geschlagen. Das hatte für Baden weitreichende Konsequenzen: Als Kriegsbeute musste es seine gesamten Waffen, mitsamt den Sempacher Halbarten und jegliche Kostbarkeiten an die Sieger abgeben, es verlor seinen zuvor herausragenden Status als Tagsatzungsort, die Grafschaft verarmte und verfiel immer mehr. Erst ab 1815 ging es mit der Stadt infolge der Gründung des eidgenössischen Staatenbundes schliesslich wieder bergauf.

Totentanzfigur (1800-1850)

Totentanzfiguren sind ein mysteriöses und faszinierendes Thema, das uns in seinen Bann gezogen hat. Der Name allein wirft Fragen auf und lässt Raum für Spekulationen. Was verbirgt sich hinter diesen ungewöhnlichen Skulpturen? Wir nahmen eine Totentanzfigur aus dem Historischen Museum zum Anlass, uns eingehend mit Totentanzfiguren zu befassen, ihre Geschichte zu erforschen und zu verstehen, was sie über das Leben in Baden und darüber hinaus aussagen.

Totentanzfiguren sind Skulpturen, die aus Ton, Terrakotta, Holz oder Metall angefertigt sind. Sie zeigen oft zwei Gestalten, die tanzen oder sich berühren. Eine Figur repräsentiert einen Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und trägt Symbole des alltäglichen Lebens, während die andere den Tod verkörpert. Diese Figuren sollen die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes darstellen - eine Mahnung an die Betrachter, über ihre eigene Sterblichkeit nachzudenken.

Der Ursprung des Totentanzes ist vielschichtig und nicht eindeutig zu bestimmen. Es ist möglich, dass der Totentanz von der Kirche benutzt wurde, um die Leute davon abzubringen, nach Beerdigungen auf Gräbern zu essen, singen und zu tanzen, um den Toten zu gedenken.

Totentanzfiguren breiteten sich ab dem späten 14. Jahrhundert in Europa. Pest und soziale Veränderungen zur Folge, dass sich Menschen intensiv mit dem Tod auseinandersetzten. Die Angst vor dem Tod spiegelt sich möglicherweise in der Entstehung und Verbreitung der Totentanzfiguren wider, denn dort werden Menschen jedes Standes mit dem Tod konfrontiert und es gibt kein Entrinnen.

Im 15. Jahrhundert spielten Totentanzfiguren eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Für die Kirche waren sie ein Mittel der Kontrolle, moralischen Erziehung, und um Spenden zu sammeln, während sie für das Volk nicht nur eine Quelle der Furcht, sondern auch des Trostes darstellten. Für die Künstler waren sie eine Möglichkeit der sozialen Kritik und der Selbstreflexion.

Genau dieser Punkt wird auch auf unserer Keramikfigur im Museum betont. Die Figur stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie stellt eine Szene vom sogenannten Basler Totentanz dar, einer riesigen Wandmalerei, die im 15. Jahrhundert an die Friedhofsmauer bei der Basler Predigerkirche gemalt wurde. Darauf sieht man dutzende von Personen, die mit dem Tod tanzen. Der Sockel der Figur ist rundherum mit einem Spruchband bedruckt. Die Texte handeln davon, dass eine Malerin und ihr Kind, ein Kaufmann, eine Edelfrau, ein Narr und ein «Krüppel» vom Tod heimgesucht werden und ihm nicht entkommen können. Die Frau («Malerin») beispielsweise hofft auf ein ewiges Leben nach dem Tod und ist traurig, dass sie mit ihrem Kind sterben wird. Doch der Tod erwidert, dass sie statt zu klagen mit dem Kind tanzen soll, da sie ihm nicht entfliehen können.

Der Sensenmann, eine Symbolfigur des Todes, ist seit Jahrhunderten in der westlichen Kultur präsent. Als Skelett oder in schwarzer Kleidung mit einer Sense in der Hand symbolisiert er die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes. Heute ist der Tod ein Thema, über das wir nur selten sprechen, obwohl jeder eine Vorstellung davon hat, was nach dem Tod passiert. Doch man wird trotzdem immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Im Park des Kantonsspitals Baden erschuf deshalb Albert Siegenthaler 1978 das Kunstwerk «Der Totentanz».

In der Schweiz findet man traditionelle Totentänze als Wand- und Glasmalereien, Skulpturen, Reliefs und Figuren. Sogar Totentanzlieder und Tänze wurden (und werden) aufgeführt. Sie bieten einen faszinierenden Einblick in die Gedankenwelt vergangener Generationen und lassen uns über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenken. Sie sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch historische Zeugnisse einer Zeit, in der der Tod allgegenwärtig war und die Menschen dazu zwang, sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Durch ihre Darstellung erinnern sie uns daran, dass das Leben kurz ist und der Tod unausweichlich. Sie laden uns ein, über die Endlichkeit des Lebens und die Bedeutung des Todes nachzudenken – eine Erinnerung, die auch heute noch von grosser Bedeutung ist.

Aderlass-Schnepper (1800-1870)

Da der Aderlass heute nicht mehr wirklich oft verwendet wird, stellt sich zuerst einmal die Frage: Was ist der Aderlassschnepper überhaupt genau und was macht er?

Beim Aderlassschnepper handelt es sich um medizinisches Instrument, das im Mittelalter erfunden wurde. Im Historischen Museum Baden gibt es ein Exemplar aus dem 19. Jahrhundert (1800-1870). Er besteht aus Messing und Stahl misst 15x6 cm. Es wurde eine Klinge an einen Federmechanismus gespannt, welche durch einen kleinen Hebel ausgelöst werden konnte. Dies ermöglichte es der Klinge, blitzartig durch die Wand von Blutgefässen zu schnellen. Bei einigen Modellen konnte die Eindringtiefe sogar exakt eingestellt werden! Doch, wieso tat man so etwas überhaupt?

Zum einen spielte die Vier-Säfte-Lehre im Mittelalter eine wichtige Rolle. Man glaubte, dass der Körper aus vier zentralen Säften besteht: Blut, Schleim, gelber Galle und schwarzer Galle. Ein Ungleichgewicht der Säfte, so die Annahme, könne zu physischer oder mentaler Krankheit führen. Bei Krankheiten wie Fieber, Schlaganfälle oder Kopfschmerzen wandten Ärzte des Mittelalters deshalb den Aderlass an, um die Körpersäfte wieder auszubalancieren.

Beim Aderlass wurde das Blut durch chirurgisches Öffnen einer Vene entnommen. Der Aderlassschnepper war ein Instrument, das bei der Durchführung dieser Praxis unverzichtbar war. Beim Verfahren wurde eine Staubinde am Oberarm des Patienten befestigt, welcher meist einen aus der Erde stehenden Stab festhielt, um seinen Arm möglichst ruhig zu halten. Je nach Leiden wurde man an verschiedenen Körperstellen zur Ader gelassen. Auch die Menge Blut, welche entnommen wurde, war je nach Arzt und Krankheit unterschiedlich. So gab es Ärzte, welche den Aderlass erst abbrachen, wenn der Patient kurz vor der Ohnmacht stand. Nachdem das Blut entzogen wurde, wurde die Binde wieder geöffnet und ein Verband angelegt.

Der Zeitpunkt des Aderlasses wurde sorgfältig gewählt, basierend auf der Mondphase und dem Stand der Planeten, da man glaubte, dass er nur unter bestimmten kosmischen Bedingungen effektiv sei. Es wurde angenommen, dass er nur in den ersten sechs Tagen bei abnehmendem Mond helfe. Man war der Meinung, dass das Blut und die fauligen Flüssigkeiten sonst zu gut vermischt seien, um das überschüssige Blut genügend vom Guten trennen zu können.

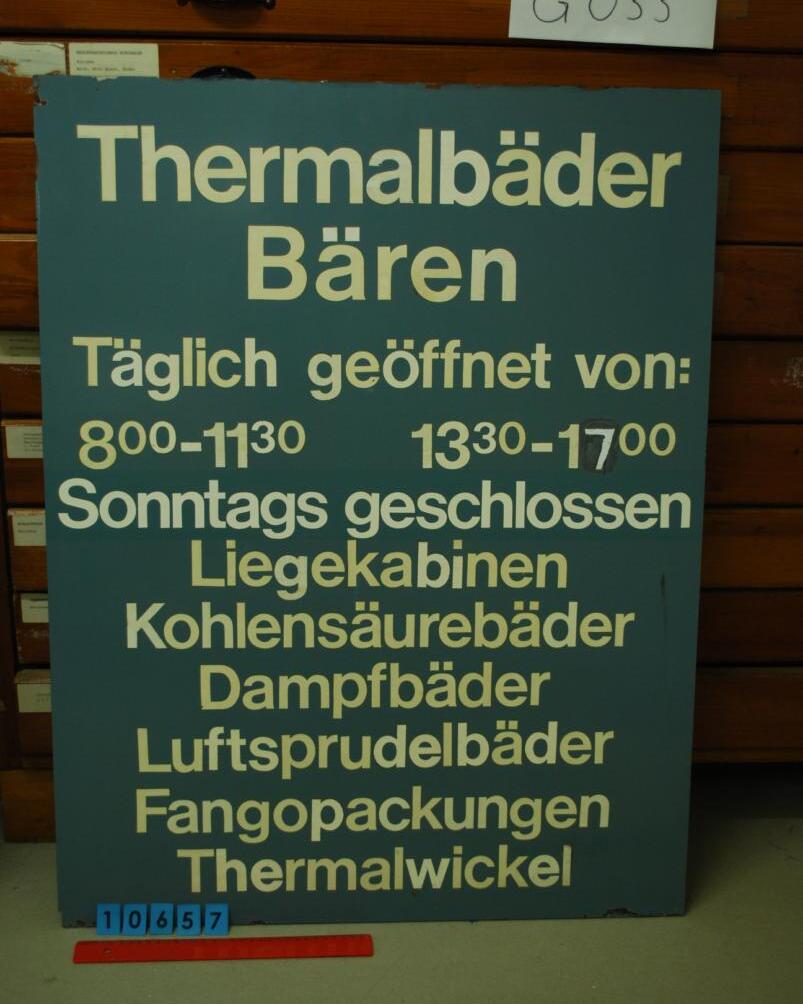

Wie an vielen Orten zu jener Zeit, wurde der Aderlassschnepper auch in Baden verwendet, besonders in den Bädern. Denn diese waren früher wegen ihrer heilenden Wirkung beliebt. Man dachte, dass Thermalbäder in Kombination mit dem Aderlass die Heilung von Krankheiten beschleunigten, weil die Wärme des Thermalwassers die Muskulatur entspannte und das Bindegewebe dehnbarer machte. Die erweiterten Blutgefässe ihrerseits förderten die Durchblutung und unterstützten die heilenden Effekte des Aderlasses.

Die Kombination von Bad und Aderlass zeigt, wie noch im 19. Jahrhundert in Baden unterschiedliche medizinische Praktiken und Heilmethoden miteinander verknüpft wurden, um Krankheiten zu heilen und die Gesundheit zu fördern.

Während die Badener Bäder noch heute auch für gesundheitliche Zwecke besucht werden, gilt der Aderlass heute in der Schulmedizin als “veraltet” und “überholt”. Die meisten Leute wissen gar nicht, was ein Aderlassschnepper ist. Das Instrument im Historischen Museum Baden erzählt uns deshalb nicht nur von den Heilmethoden vergangener Generationen, sondern auch von der Technologie vergangener Zeiten.

Aderlass-Apparat (1800-1870)

Es ist kein Geheimnis, dass wir Menschen seit geraumer Zeit die kuriosesten Dinge tun oder benutzten, um unsere Gesundheit zu fördern und böse Krankheiten abzuwehren. So auch mit dem Aderlass-Schnepper. Als wir im Historische Museum Baden stöberten, fiel uns dieser kleine unscheinbare Apparat ins Auge. Nachdem wir von unseren Lehrpersonen hörten, was der Nutzen des Apparates sei, waren wir alle sehr interessiert (und auch ein wenig angeekelt), aber wollten vor allem mehr darüber erfahren.

Diesen kleinen, wenige Zentimeter grossen, achteckigen Apparat bezeichnet man als Aderlass-Schnepper. Die Messingapparatur ist mit 16 kleinen Messern ausgestattet, welche nur aus dem Gehäuse hervorschauen, wenn man den kleinen Hebel auf der Oberseite betätigt. Zusätzlich hat das Gerät einen Knopf an der Seite, der die Messer blockieren kann und ein Verstellrad auf der Oberseite des Schneppers.

Der Aderlass-Schnepper wurde vor allem bei Entzündungen oder Blutkrankheiten eingesetzt. Man legte den Apparat den Patienten auf die Haut und betätigt den Hebel. Die 16 Messerchen verursachten kleine Schnitte, aus welchen das Blut quoll. Damit sollte unreines Blut aus dem Körper fliessen. Man war nämlich überzeugt, dass die Zusammensetzung der Körpersäfte die Gesundheit beeinflusste.

Der Aderlass-Apparat wurde über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Er wurde bereits von den alten Griechen und Römern verwendet. Im Mittelalter wurde seine Verwendung massgeblich Hildegard von Bingen geprägt. Die Nonne war eine Gelehrte im Bereich der Naturmedizin und eine der Ersten, die den Aderlass und damit verbundene Geräte detailliert in Büchern dokumentierte. In ihren Schriften erklärte sie die Prinzipien des Instruments und gab Anleitungen zur Verwendung. Gottfried Hertzka übernahm 800 Jahre später einen Grossteil der Theorien von Bingens und gründete die sogenannte «Hildegard-Medizin».

Im Mittelalter liessen Erwachsene etwa zwei Mal pro Jahr einen Aderlass über sich entgehen, um für eine Balance der Körpersäfte zu sorgen und damit ihre Gesundheit zu verbessern. Bei Badengästen in der Stadt Baden gehörte der Aderlass deshalb in der Regel zum medizinischen Programm. Ursprünglich waren die sogenannten «Bader» zuständig für medizinische Behandlungen vom Zähneziehen über das Schröpfen bis eben zum Aderlass. Sie betrieben Badestuben.

Bis im 19. Jahrhundert galt der Aderlass als regulärer medizinischer Eingriff, der Krankheiten bekämpfen und die Lebensqualität steigern sollte. Auch in Baden blieb Aderlass eine beliebte Therapie. Schliesslich kam man als Kurgast nach Baden, um gesund zu werden oder seine Lebenskraft zu stärken. Gäste badeten deshalb regelmässig im heilenden Thermalwasser und liessen weitere Therapien wie Aderlass über sich entgehen.

Noch heute gibt es Kliniken und Krankenhäuser, welche Aderlass in ihrem medizinischen Angebot haben, um beispielsweise den Kreislauf zu entlasten. Die Anwendung gilt aber als alternative Heilmethode und wird von den meisten Krankenhäusern nicht mehr durchgeführt. Denn man weiss mittlerweile auch, dass der Apparat oft mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet.

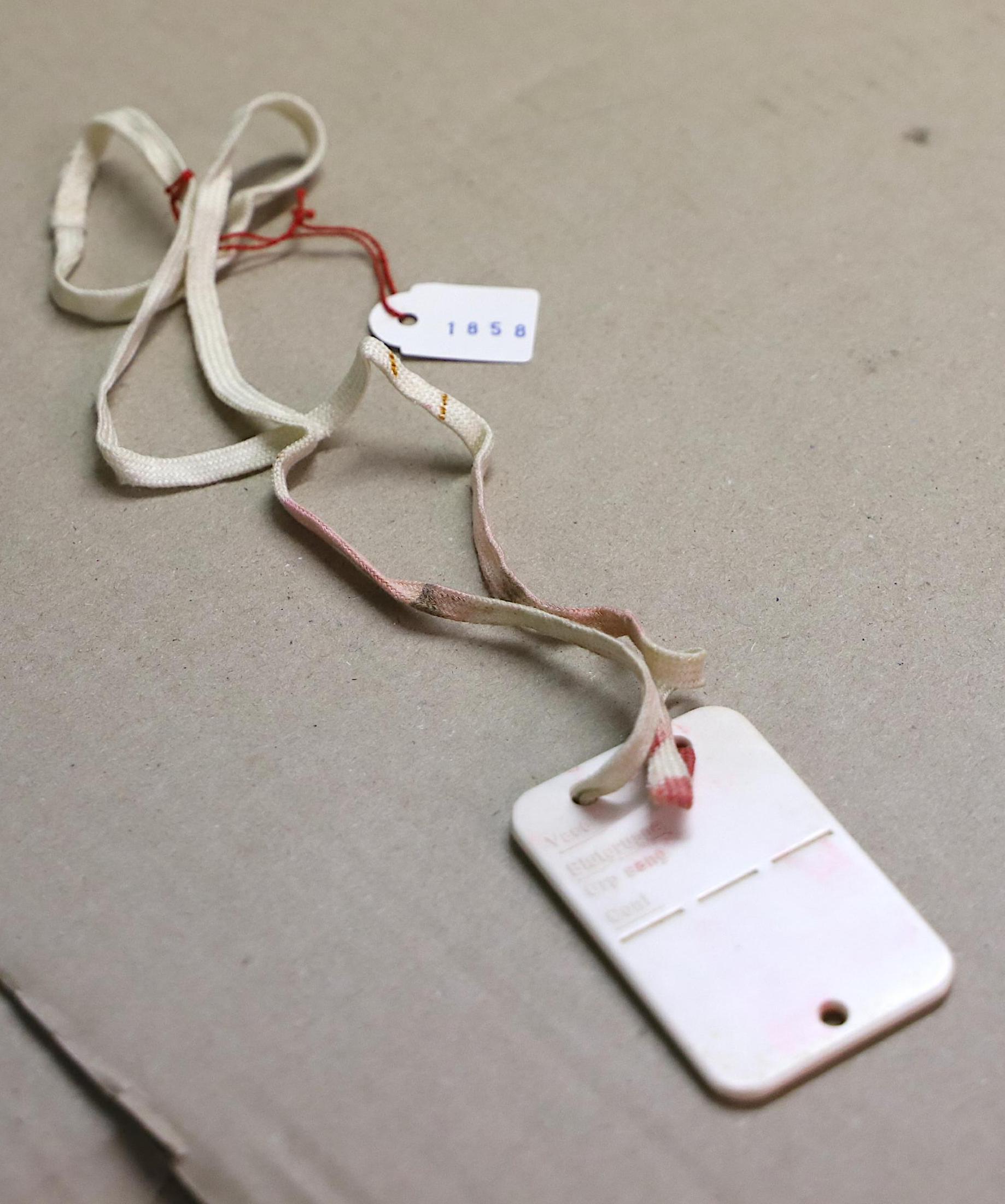

Bahnhofsglocke (1847)

Die Bahnhofsglocke von 1847 ist nicht nur ein funktionales Objekt, sondern auch ein Symbol der Verbindung zwischen Menschen und Städten der Schweiz im 19. Jahrhundert. Sie erinnert an eine Zeit, in der die Eisenbahn eine bedeutende Rolle im Transportwesen und dem Tourismus spielte, denn ihr Läuten war sowohl für Reisende in Baden als auch für das Bahnhofspersonal ein vertrautes Zeichen für die Abfahrt und die Ankunft von Zügen der Schweizerischen Nordbahn, besser bekannt als Spanisch-Brötli-Bahn.

Der Name geht auf die berühmten Spanisch-Brötli zurück, welche im 16. Jahrhundert vom Herzogtum Mailand über Süddeutschland nach Baden kamen. Baden war damals als Tagsatzungsort der Eidgenossenschaft ein wichtiger politischer Ort. In Baden wurden also die sogenannten Spanisch-Brötli hergestellt und schon bald per Eisenbahn nach Zürich gebracht.

Am 9. August 1847 begann die erste Eisenbahnlinie der Schweiz Gäste von Zürich nach Baden und zurückzubefördern. Vier Züge verkehrten pro Richtung für jeweils CHF 1.60 in der ersten Klasse, CHF 1.20 in der zweiten Klasse und CHF 0.80 in der dritten Klasse. Die Reise war sofort sehr beliebt: In der ersten Woche fuhren 9025 Personen mit der Spanisch-Brötli-Bahn.

Schon bald wurde das Schienennetz erweitert. Von Baden aus konnte man bequem mit dem Zug nach Brugg, Aarau, Winterthur, Schaffhausen, Turgi und sogar Waldshut reisen. 1853 wurde die Spanisch-Brötli-Bahn schliesslich von Alfred Escher in die Nordostbahn integriert, welche 1902 Teil der SBB wurde.

Baden war also ein frühes Zentrum der Eisenbahngeschichte und die Spanisch-Brötli-Bahn sowohl für den Tourismus als auch für den Warentransport von bzw. nach Baden von grosser Bedeutung. Anstatt mit einer Pferdekutsche zu fahren, wo die Pferde Nahrung und Pausen benötigten, und die Kutsche holperte und langsam vorwärts kam, konnte man nun billiger und vor allem schneller reisen. 45 Minuten dauerte die Fahrt zwischen Baden und Zürich mit dem Zug, mit der Postkutsche hingegen 5 Stunden! Die Bahn bot auch die Möglichkeit, viele Passagiere und Waren gleichzeitig zu transportieren. Dadurch unterstützte sie auch die Industrialisierung Badens.

Für den Kurort Baden war besonders wichtig, dass Gäste mit der Eisenbahn anreisen konnten. Im späten 19. Jahrhundert wurde Baden auch dank der exzellenten Zugverbindungen ein beliebtes Reiseziel für Kurgäste aus dem Adel und Bürgertum, die eine Auszeit von Stress und Verpflichtungen suchten, von Krankheiten geplagt waren, oder einfach in Baden einen Luxusaufenthalt geniessen wollten.

Der Badener Bahnhof als Knotenpunkt für die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Stadt - ohne Bahnhofsglocke wäre das nicht möglich gewesen. Denn mit der Eisenbahn kam auch die Standardisierung der Zeit. Züge mussten ihre Fahrpläne einhalten, und dafür war es unabdingbar, dass überall die gleiche Zeit galt.

Die Bahnhofsglocke von 1847 wurde von Jakob Keller, einem renommierten Glockengiesser aus Unterstrass, für die schweizerische Nordbahn gegossen. Jahrzehnte vergingen, und die Glocke schien unauffällig im Rhythmus der Zeit zu läuten, während die Menschen tagtäglich an ihr vorbeigingen.

Jedoch verschwand sie auf einmal inmitten des Wirbels der Geschichte, um schliesslich Jahre später anonym dem Historischen Museum Baden überreicht zu werden. Es ist bis heute nicht bekannt, wer die Glocke dorthin gebracht hat.

Sie steht jetzt auf einem weissen Sockel in der Dauerausstellung des Historischen Museums und kann dort von Menschen besucht werden, die sich für die Eisenbahngeschichte und die Geschichte Badens allgemein interessieren.

Insgesamt zeigt die Geschichte der Bahnhofsglocke und der Spanisch-Brötli-Bahn die wichtige Rolle, welche die Eisenbahn in der Schweiz gespielt hat. Von der Expansion des Schienennetzes bis hin zur Förderung des Tourismus und des Warentransportes, hat die Bahn einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Landes geleistet. Die Bahnhofsglocke ist deshalb ein Symbol für die Verbindung zwischen Menschen, Städten und der Schweiz im 19. Jahrhundert.

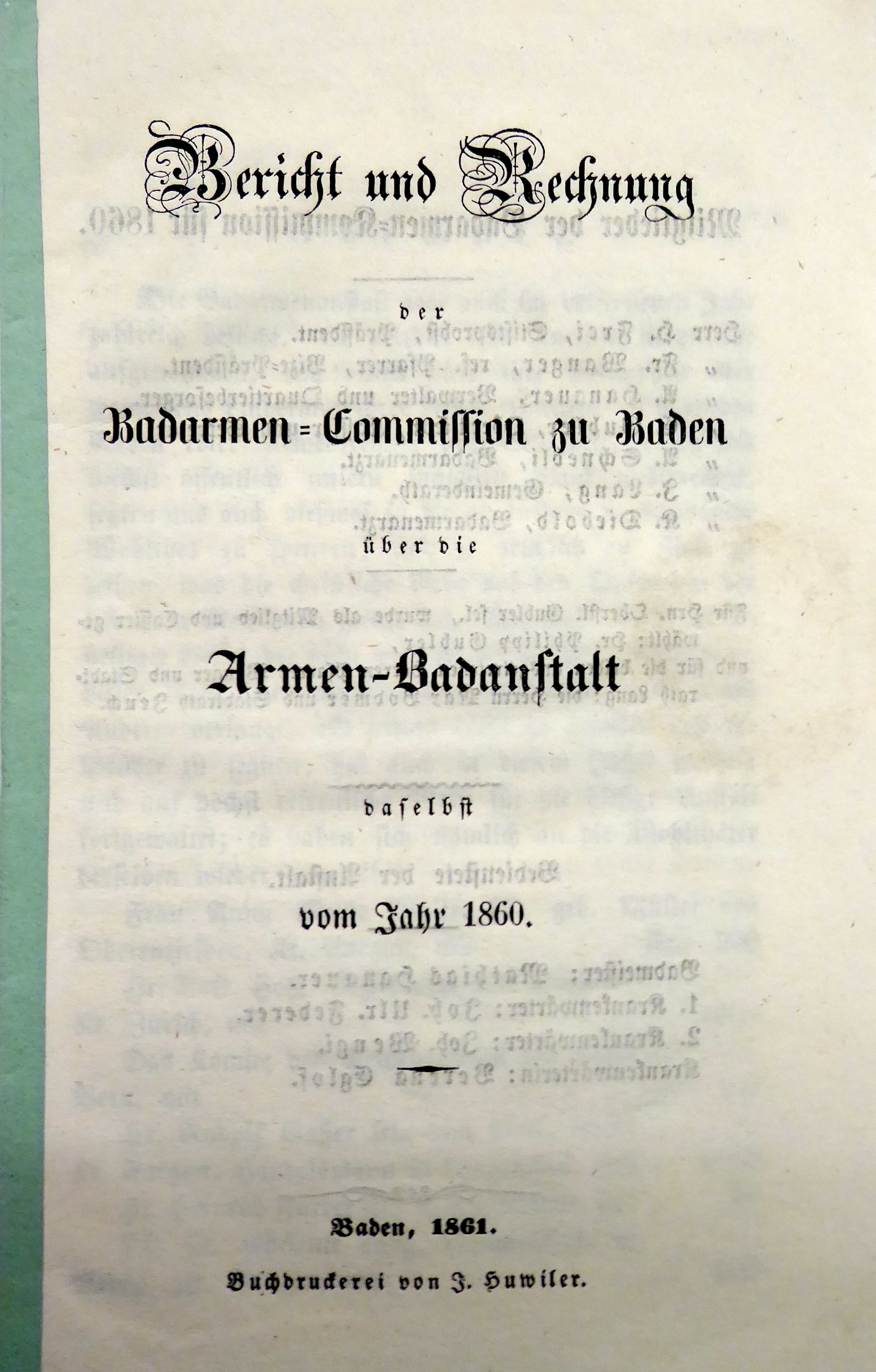

Bericht der Badarmen-Commission über die Armen-Badanstalt (1860)

Unter den Quellen des Badener Stadtarchivs ist ein Jahresrückblick der Badarmen-Kommission von 1860, welcher uns gleich angesprochen hat. Uns hat interessiert, wie die Bäder damals benutzt wurden und welche Rolle die Hygiene gespielt hat.

Die Badener Bäder waren ein bedeutender Teil der grossen Bäderkultur, die bereits von den Römern geschaffen wurde. Im 19. Jahrhundert erhofften sich die Besucher der Badener Bäder, dass sie der Aufenthalt im Wasser von diversen körperlichen Beschwerden heilt.

Ein Aufenthalt im Kurort Baden war teuer, und nicht alle konnten sich so etwas leisten. Arme Leute konnten deshalb für wenig Geld eine Armenbadeanstalt besuchen, die hauptsächlich mit Spenden finanziert wurde. 1859 verzeichnete das Armenbad 385 Besucher, hauptsächlich Schweizer aber auch Franzosen, Deutsche und Österreicher. Sie bekamen für «täglich acht Batzen» Zugang zum Bad und ärztlicher Versorgung.

Trotz der vielen Ähnlichkeiten kann man Baden als Badekurort im 19. Jahrhundert nicht mit einem heutigen Wellnesshotel vergleichen, da man für die Bäder eine ärztliche Bescheinigung benötigte. Der Bericht der Armenbadkommission zeigt, dass in der Armenbadeanstalt mindestens ein Arzt sowie mehre Krankenpfleger und Krankenwärter anwesend waren. Aufgrund des medizinischen Personals und der strengen Verhaltens- und Hygienevorschriften, die vom Rat der Armenbadkommission festgelegt wurden, glichen die Armenbäder viel mehr einer aktuellen medizinischen Einrichtung als einem Freizeitbad.

1859 litten die meisten Patienten des Armenbades an Rheuma, aber es gab auch zahlreiche Fälle von Arthritis, Ischias, Tuberkulose, Lähmungserscheinungen nach Hirnschlägen und Bandscheibenvorfällen, Versteifung, Arthrose, und Wirbelsäulenbeschwerden, chronische Lungenleiden und sogar Personen mit Ekzemen und Hautgeschwüren. Sie alle erhofften sich durch das Bad eine Verbesserung oder sogar eine vollständige Genesung. Das scheint für viele möglich gewesen zu sein: Knapp die Hälfte der Patienten gab an 1859, dass sich durch den Aufenthalt eine «wesentliche Besserung» ergeben hatte. Nur bei gerade 31 gab es keine Verbesserung.

Wir interessierten uns speziell für die Hygienemassnahmen der Badener Bäder und der Bericht war für uns von grosser Bedeutung, weil er auch die Finanzen und Veränderung in der Armenbadkommission behandelte. Anhand von den Ausgaben erhielten wir wichtige Informationen über die damalige Hygienemassnahmen und konnten wichtige Unterschiede zwischen den Massnahmen des 19. Jh. und des 21. Jh. erkennen.

Von Infektionskrankheiten betroffene Personen wurden nicht in die Bäder zugelassen. In den Bädern herrschten Verhaltensregeln wie zum Beispiel das Abduschen vor dem Betreten des Bades oder das Verbot von Essen und Trinken im Bad. Auch die Krankenwärter hatten den Auftrag die Hygienevorkehrungen zu unterstützen und ein Abwart war für das Putzen der Bäder zuständig. Noch ein letzter Faktor waren die externen Firmen, die mit dem Waschen der Bademäntel und anderen Badeutensilien beauftragt waren, und für welche die Badarmenkommission grosse Geldsummen ausgab. Jedoch existierte ein grosses Problem: Das Thermalwasser wurde in gewissen Bädern nur einmal wöchentlich erneuert, so dass das Wasser in keiner Weise mehr den hygienischen Anforderungen eines sauberen Wassers entsprach.

Fahrrad (1864)

Die Pandemie hat dem Fahrrad grossen Aufschwung gegeben. Doch wie sah es früher aus? Das haben wir uns gefragt, als wir ein Männerfahrrad von 1864 als unser Objekt gewählt haben.

Rahmen, Lenker und Speichen unseres Velozipeds sind aus Metall gefertigt worden. Die Griffe des Lenkers und die Innenseite der Räder sind aus Holz. Der Antrieb wurde durch den Pedalantrieb geleistet, welcher ohne Kette direkt am Vorderrad angebracht wurde. Pedalen waren um 1864 eine Sensation. Es gab verschiedene Erfinder, die für sich beanspruchten, in den 1860er Jahren Pedalen erfunden zu haben (Karl Kech 1862, Pierre Lallement 1864). Unser Fahrrad ist also ein sehr seltenes Objekt auf dem Höhepunkt der damaligen Technologie.

Da es keine Gänge gab, wurde das Fahrrad bei Steigungen hochgeschoben. Ein weiteres Merkmal ist, dass sich an der Vordergabel keine Feder befindet und die Räder durch das Holz und Metall auch nicht stossdämpfend sind. Deshalb hat man den Sattel vermutlich auch auf einem dünnen Metallteil befestigt, damit die Elastizität des Metalls die Schläge abfedert und das Fahrerlebnis sich so verbessert. Viel gebracht hat es aber wahrscheinlich nicht, denn Velozipede waren damals auch als «Knochenschüttler» bekannt. Sicherheitsaspekte wurden zu dieser Zeit offensichtlich noch nicht beachtet. Am Fahrrad findet man auch keine Art der Beleuchtung und auch keine Schutzbleche, was darauf schliessen lässt, dass man das Fahrrad eher bei schönem Wetter benutzt hat.

In den 1860er Jahren hatten nur sehr wenige Leute ein Veloziped, da ein solches Gefährt für die damalige Zeit sehr teuer war. Es war sehr aufwändig, ein solches Fahrrad herzustellen, da es in reiner Handarbeit gefertigt wurde. Für die Arbeiterklasse und den Mittelstand war der Erwerb eines Fahrrades ausser Reichweite. Die raren Fahrräder wurden also fast nur von Männern der Oberschicht benutzt. Zu dieser zählten damals in Baden Fabrik- und Firmenbesitzer, Hoteliers und erfolgreiche Restauranteure. Frauen konnten wegen ihren langen Röcken nicht auf Fahrrädern sitzen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen manche Frauen, unter ihren Röcken Hosen zu tragen, damit sie Fahrradfahren konnten. Das wurde aber in der Öffentlichkeit nicht gerne gesehen, denn Hosen waren eigentlich Männersache.

In den 1860er Jahren benutzten Fahrradfahrer ihr Gefährt vor allem für Freizeitaktivitäten und um ihren Wohlstand der Aussenwelt zu präsentieren. Die Fahrräder waren nämlich bis zu etwa 30 Kilogramm schwer und somit für den Alltag eher ungeeignet. Ausserdem gab es in dieser Zeit eigentlich noch keine Autos. 1864 wurde zwar das erste Automobil mit einem Einzylinder entwickelt. Doch dieser Prototyp fuhr nur 500 Meter weit, von dem her hatten die Autos keinen Einfluss für die Entwicklung und Verbreitung des Fahrrads. Die Menschen in dieser Zeit benutzten eigentlich nur Kutsche, Zug oder Schiff, um lange Strecken zurückzulegen oder sie gingen zu Fuss. Um kurze Strecken nicht mehr zu Fuss zurücklegen zu müssen, schaffte man sich ein Fahrrad an, wenn man sich das leisten konnte.

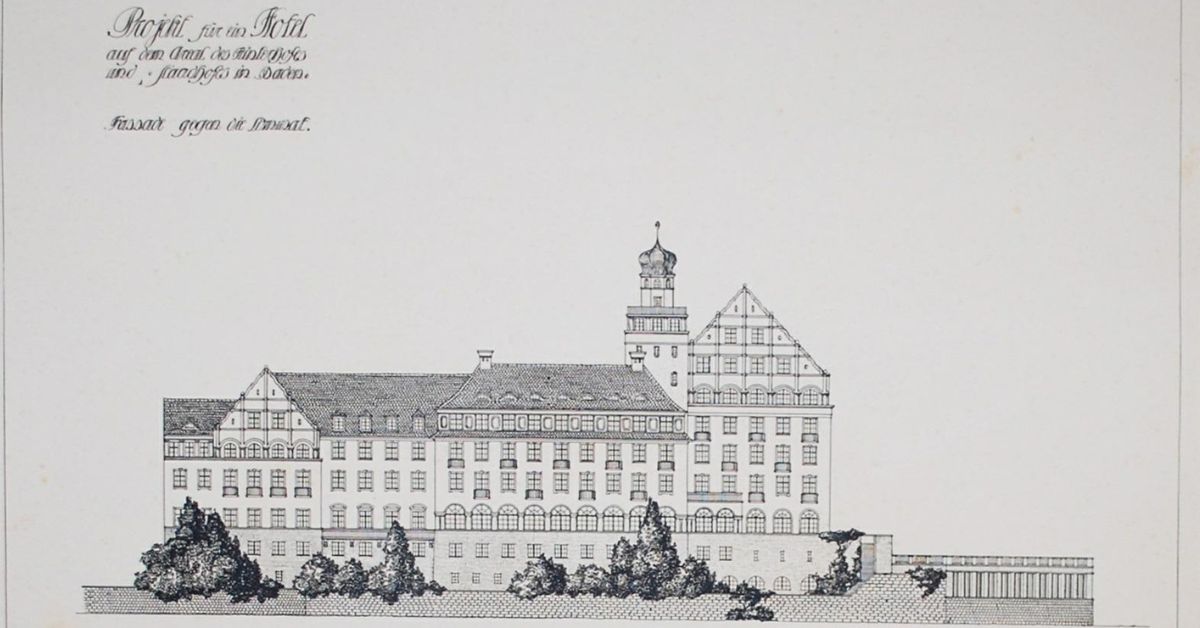

Da der Preis eines solchen Fahrrades zu dieser Zeit ziemlich hoch war und es auch nicht viele wohlhabende Menschen gab, denken wir, dass man ein Fahrrad wie das unsere eher selten zu Gesicht bekam. Wir vermuten, dass das damalige Fahrrad mit den heutigen Sportwagen zu vergleichen ist. Das Fahrrad im Museum gehörte dem Hotelier Bruno Saft, der auch Direktor des Grand Hotels Baden von 1876 bis 1900 war. Das Grand Hotel war Badens teuerstes und grösstes Hotel mit viel internationaler Kundschaft. Saft war nicht nur reich, er hat sicher auch Wert darauf gelegt, wie er sich in der Öffentlichkeit zeigte und sich fortbewegte. Ein solches Fahrrad war damals ein Luxusobjekt gewesen, das für einen Hotelier wie Saft durchaus angemessen war.

Die Produktion des Fahrrades vereinfachte sich aber mit der Zeit und es konnten sich vermehrt Leute des Mittelstandes ein Fahrrad leisten und dadurch die Vorzüge der Mobilität geniessen.

Kleid im Rokoko-Stil (1880)

Zwischen den Jahren 1730 und 1760 herrschte in Europa die Blütezeit des «Rokoko». Kunstvolle und detaillierte Ornamente, bunte Pastellfarben, extravagante Kleidung und ländliche Gemälde sind alles Kennzeichen des Stils, der als Reaktion auf den düsteren Barock entstand.

In der Schweiz gewann der Rokoko-Stil um 1750 an Beliebtheit und hatte seinen Höhepunkt bis um 1780, besonders in der Ost- und Innenschweiz. Verschiedene Objekte und Ornamente waren in verschiedenen Teilen der Schweiz verbreitet. In der Nordschweiz war die Tafelmalerei verbreitet und in Zürich die gemalte Wandbespannung. Zürich begann schon früh am Stil zu zweifeln und schlussendlich wurde das Rokoko auch in der Schweiz vom Klassizismus abgelöst.

Auch Jahrhunderte später Rokoko noch so relevant, dass man immer noch Kleider in diesem Stil zum Beispiel als Kostümkleider oder auch als Alltagskleider herstellt. Auch unser Kleid wurde vom Rokoko inspiriert. Es wurde ca. 1880 hergestellt und ist aus schwarzer Seide. Mit seinem beschmückten, engen Oberteil und dem weiten Rock ist es ganz im Stil des Rokokos. Das Kleid weist jedoch nicht nur Ähnlichkeiten mit dem Stil des 18. Jahrhunderts auf, sondern auch mit den Trends des späten 19. Jahrhunderts.

Im Jahr 1880 gab es Modetrends, die im Gegensatz zum Rokoko standen. Ein gutes Beispiel davon sind die schlanken Silhouetten. Zur Zeit des Rokokos waren Kleider aufgebauscht und so breit wie möglich, aber unser Kleid eher schmal und betont die Figur. Auch die schwarze Farbe passt nicht zu den Pastellfarben des Rokoko.

Jedoch gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Zeiten. Wie im 18. Jahrhundert, so auch im späten 19. Jahrhundert, trugen Frauen Korsette, um eine möglichst kleine Taille zu erlangen. Auch unser Kleid besitzt ein eingebautes Korsett. Was auch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den zwei Jahrhunderten darstellt, ist die starke Überdekoration der Kleidung. Spitzen, dekorative Rüschen, Perlmuttknöpfe, Tüll und Falten waren mehr als erwünscht. Obwohl diese Merkmale bei unserem Kleid nicht so offensichtlich sind, kann man bei näherem Betrachten Stickereien und Knöpfe erkennen, welche als Verzierung angebracht wurden.

Wer trug wohl dieses Kleid? Die genauere Herkunft ist leider nicht überliefert. Allerdings konnten sich um 1880 nur reiche Frauen ein Seidenkleid leisten. Weshalb trug wohl eine reiche Frau in Baden um 1880 ein Kleid im Rokoko-Stil? Es gibt verschiedene mögliche Erklärungen: Manche reiche Badener Familien orientierten sich an Trends, wie zum Beispiel dem Geschmack der BBC Besitzerfamilien, allen voran der Familie Brown. Und diese hatte eine Vorliebe für Rokoko. Es gab nämlich in ihrem Haus Rokoko-Möbel. Denkbar ist auch, dass ein Fest wie beispielsweise einen Maskenball stattfand, bei dem man sich zu einem bestimmten Thema kleidete, wie später bei den Themen der Badenfahrten.

Vielleicht gehörte das Kleid auch einfach einer Dame, die sich gerne in diesem Stil kleidete. Anlass dazu gab es durchaus. Im späten 19. Jahrhundert war Baden schliesslich ein beliebter Tourismusort. Die Bäder als Kurort, die alljährliche Badenfahrt mit ausgelassenen Festen und diverse Hotels als Vergnügungsort der Reichen zogen Gäste in Scharen an. 1876 feierte das Grand Hotel in Baden seine Eröffnung. Seine Gäste waren gutbetucht und kamen aus ganz Europa. In so einem Luxushotel kleidete man sich entsprechend. Baden wurdenicht nur für die Touristen herausgeputzt: Strassen und Parks erlaubten es auch Badenerinnen und Badener, zu flanieren und sich der Öffentlichkeit präsentieren. Ein Seidenkleid im Rokoko-Stil hätte sicher die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Auch wenn wir schlussendlich nicht wissen, wer genau wann und weshalb dieses Kleid getragen hat, so ist es doch ein Zeugnis der Badener Gesellschaft um 1880.

Maura, Nina, Rhea

Massregeln bei Choleragefahr (1884)

Cholera, ursprünglich in Asien beheimatet, gelangte 1831 erstmals nach Europa und suchte im Jahre 1854 die Schweiz heim. 1867 und 1885 kam es wieder zu Choleraepidemien, auch in Baden. Der Choleraerreger greift die Darmschleimhaut an, was starke Brechdurchfälle zur Folge hat und tödlich enden kann.

Wie haben die Choleraepidemien 1867 und 1885 die Stadt Baden beeinflusst? Zwei Archivdokumente des Stadtarchivs Baden können diese Frage beantworten.

Im Dokument «Die Cholerafälle im Bezirk Baden im Jahr 1867» werden zehn verschiedene Cholerafälle beschrieben. Die Dokumentation dieser Fälle wurde vom Bezirksarzt von Baden verfasst. Er hat darin vor allem vom Krankheitsverlauf der betroffenen Personen berichtet und versucht, die Verbreitung von Cholera festzuhalten.

Viele Kantone, auch Zürich, waren stark betroffen. Das Archivdokument von 1867 zeigt, dass die Krankheit von Zürich in den Bezirk Baden geschleppt wurde. Die Ansteckungen erfolgten nicht durch Besuche eines infizierten Hauses, sondern durch den Verbleib auf den Zürcher Strassen. Viele Bewohner des Bezirks Baden tätigten nämlich ihre Einkäufe in Zürich auf dem Markt. Bei diesem Aufenthalt steckten sie sich mit Cholera an und brachten das Bakterium so nach Baden. Im Bezirk Baden selbst kam es laut der Dokumentation zu keinen weiteren Ansteckungen, sie erfolgten alle in Zürich.

1884 gaben die Badener Behörden «Massregeln bei Choleragefahr» heraus. Sie enthielten zum Einen Vorschriften allgemeiner Natur, zum Anderen Vorschriften über Desinfektion der Aborte und Sammler. Zu den Vorschriften allgemeiner Natur gehörte die Wahl der Lebensmittel, wobei zum Beispiel nur sehr mässig Obst gegessen werden sollte, oder das regelmässige Lüften der Wohnräume.

Weil Cholera sich durch schlechte Hygiene und verunreinigtes Trinkwasser verbreitet, wurden auch massive Hygienemassnahmen eingeführt. Man begann die Häuser regelmässig zu desinfizieren und auszuräuchern. Der Badener Gemeinderat verlangte auch, dass die Abtritte, auch Klosetts genannt, mit Eisensulfat oder Karbolsäure gereinigt werden.

Auf einer Doppelseite des Dokuments ist ein Abtrittkübel abgebildet, welcher eine wichtige Rolle in der Geschichte des Abwassersystems spielt. Vor den Epidemien hatten die meisten Schweizer Haushalte nämlich einen Abtritt, welcher durch ein Fallrohr mit einem Ehgraben verbunden war. Die Fäkalien fielen also durch dieses Fallrohr in den offenen Kanalisationsgraben und wurden dort liegen gelassen. Das war bereits sehr unhygienisch. Dazu kam, dass das schmutzige Wasser in diesen Gräben abfloss und in offenen Gewässern landete. Das Trinkwasser wurde hauptsächlich aus diesen Gewässern bezogen, wodurch es mit Fäkalien und darin enthaltenen Krankheitserregern verunreinigt wurde. Auch in Baden wurde dies zum Problem, da das Trinkwasser aus dem Stadtbach stammte.

Da Cholera überwiegend durch dieses verunreinigte Trinkwasser verbreitet wurde, musste dringend eine Lösung her. Man war gezwungen, das Abwassersystem zu überdenken. Deshalb forderte man in Zürich 1867 eine Kloakenreform. Man entschied sich, ein Kübelsystem nach Pariser Vorbild einzuführen. Damit wurde die offene Kanalisation zu einer geschlossenen weiterentwickelt. Dieser Kübel, welcher im Archivdokument dargestellt ist, trennte feste von flüssigen Fäkalstoffen. Die Exkremente fielen durch ein Fallrohr in den Kübel, welcher durch ein Sieb in zwei Abschnitte unterteilt wurde. Die Flüssigkeiten konnten dann durch das Sieb in die Kanalisation ablaufen, während der Kübel mit den festen Stoffen regelmässig geleert wurde.

Auch in der Stadt Baden wurde nach einer Lösung gefragt, da das bestehende System der Wasserversorgung den Anforderungen nicht mehr genügte. 1881 kam es also zu einem Ausbau des Abwassersystems. Die Abbildung im Archivdokument zeigt, dass auch Baden solche Cholerakübel eingesetzt hatte.

Qilin (späte Qing-Dynastie)

Einhörner? Natürlich kennt jeder das europäische Einhorn, das in unzähligen Kinderbüchern, Filmen und Mythen vorkommt. Das chinesische Einhorn dagegen, auch Qilin genannt, kennt fast keiner. Das Qilin-Paar, welches wir untersucht haben, stammt dem Museum Langmatt und ist ein Fabelwesen aus der chinesischen Mythologie, ein Glücksbringer und ein Beschützer, dass man heute noch vor Eingangstüren, als Statuen oder als Amulette antrifft.

Hinter diesem Mischwesen steckt mehr, als man denkt, denn diese Porzellanfigur hat eine faszinierende Reise hinter sich, die uns nicht nur einen Einblick in die chinesische Mythologie, sondern auch in das Leben in Baden gibt.

Das Qilin ist eine fabelhafte Kreatur mit Hufen, einem drachenartig geschuppten Pferdekörper und einem einzelnen Horn auf dem Kopf. Da es in der Mythologie selten erscheint, variiert seine Darstellungen stark. Manchmal ähnelt es einer Giraffe mit zwei Hörnern, einem langen Hals und Hufen. Es ist möglich, dass Reisende von diesen Tieren in Nordafrika berichteten oder diese sogar mitbrachten.

Qilin kommen meistens paarweise vor, man sieht sie fast nie allein, was auf das Yin-Yang-Prinzip zurückzuführen ist. Denn Yin und Yang bilden in der chinesischen Mythologie die Grundlage des Universums. Sie sind das Prinzip des untrennbaren perfekten Gegensatzpaares, bei dem die weibliche Eigenschaft „Yin“ allen Dingen ihre Form verleiht und die männliche Eigenschaft „Yang“ sie mit Geist füllt. Auch unsere Figur ist Teil eines Paares, das im Langmatt ausgestellt ist.

In der chinesischen Mythologie bedeutete das Auftauchen von Qilin immer etwas Gutes. Sie erschienen oft, wenn wichtige Personen geboren wurden oder ein neuer Herrscher die Macht übernahm. Noch heute werden Qilin als Glücksbringer angesehen, die Güte und Wohlwollen verkörpern. Sie sollen mit ihrem exotischen Aussehen böse Geister abwehren.

Qilin kommen nicht nur auf Gemälden vor, es gibt sie auch als Porzellanfiguren und steinerne Statuen. Manche dieser Figuren sind mit der Chinoiserie nach Europa gelangt, so auch unser Qilin-Paar im Langmatt.

Während der Epoche der Chinoiserie (17.-19. Jh.), war Europa fasziniert von chinesischen Motiven und Designs. Das ist der Grund, weshalb wir heute so viele chinesisch abgeleitete Kunst in Europa haben und auch (pseudo-)chinesische Möbel und Geschirr. Die Chinoiserie spiegelte sich in der (Innen-)Dekoration von Häusern der Oberschicht wider und prägte die europäische Kunstlandschaft massgeblich. In der Schweiz war sie besonders in den deutschsprachigen Regionen beliebt und viele reiche Familien hatten ein Chinazimmer mit Tapeten und Möbeln.

Während sich die meisten Familien nur Möbel leisten konnten, die chinesische aussahen aber in Europa hergestellt wurden, war das bei der Familie Brown nicht der Fall. 1896 heirateten Sidney Brown und Jenny Sulzer und bauten kurz darauf die Villa Langmatt neben dem Fabrikgelände der BBC. Beiden waren sehr interessiert an Kunst und kauften besonders in Deutschland und in Frankreich viele Kunstwerke. In den 1920er Jahren legten sie den Schwerpunkt auf Kunst aus Frankreich und waren dazu mit verschiedenen Kunsthändlern in Kontakt. So scheinen sie auch das Qilin Paar gekauft zu haben. Im Gegensatz zu anderen Herrschaftshäusern gab es in der Villa Langmatt zwar kein Chinazimmer, doch mit den Qilin doch noch ein bisschen Chinoiserie.

Das Qilin hat uns von den alten Legenden der chinesischen Mythologie bis hin zur europäischen Kunstgeschichte begleitet und konnte uns Einblicke in das Leben in Baden im 17. und 18. Jahrhundert geben. Wir haben gelernt, dass diese faszinierende Kreatur nicht nur ein Symbol für Glück und Schutz ist, sondern uns auch auf die kulturelle Verbundenheit zwischen China und Europa durch die Chinoiserie aufmerksam macht.

Denn ihre Reise hat uns gezeigt, wie Kunst und Kultur die Grenzen überschreiten und Menschen auf der ganzen Welt verbinden können und eine Erinnerung daran ist, dass hinter einem Objekt oft viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermutet.

Damenhut (1880–1920)

Der Damenhut; ein Statussymbol

Der Damenhut aus dem Historischen Museum Baden ist ein Hut wie kein anderer. Wir hatten viele Probleme, unseren Hut einem Stil zuzuordnen, nirgends fanden wir einen ähnlichen Hut. Wie und von wem wurde er hergestellt? Wer trug ihn? Und was sagt er über die damalige Gesellschaft aus?

Auf den ersten Blick kann man unschwer erkennen, dass dieser Hut, der um 1900 hergestellt wurde, sehr schön und edel aussieht. Er ähnelt von der Form her einem Glockenhut ohne Rand und ist mit einem schwarzen, samtartigen Stoff überzogen. Eine zweite Stoffschicht wurde um den Hut herumgewickelt. Er besitzt eine dunkelblaue Farbe, welche wegen der Glätte des Stoffes ein wenig schimmert. Auf der Vorderseite ist mit einem dunkelblauen Band ein rundes, altgoldfarbiges Ornament angebracht. Das Ornament ist aus Messing und mit Schmuckperlen besetzt. Messing wurde um 1900 oft benutzt, um goldig-glänzende Produkte herzustellen. Auch ziert eine dünne Netzmaske mit kleinen Filzkügelchen die Vorderseite des Hutes. Schwarz und weisse Straussenfedern auf der linken Seite wirken elegant. Eines ist klar: Wer diesen Hut trug, wollte auffallen.

Um 1900 waren die Schweizer Mode und somit auch die Badener Mode der Oberschicht stark von europäischen Modetrends. Diese wiederum wurden durch politische und kulturelle Veränderungen beeinflusst. Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit der grossen Kolonialreiche. Neue Produkte kamen von den Kolonien nach Europa, und wer sie besass, konnte zeigen, dass er oder sie reich war.

Obwohl die Schweiz keine Kolonien besass, nahm auch dort das Interesse an fremden Ländern auf. Exotische Produkte und die damit verbundenen Völkerschauen waren sehr beliebt. Das hatte auch Auswirkungen auf die Schweizer Mode: So tauchten vermehrt Federn in der Kleidung der Leute auf, denn durch den Handel mit den Kolonialgebieten war es möglich, an Federn von exotischen Vögeln wie zum Beispiel Straussen zu gelangen. Der Run auf Federn für Hüte war so gross, dass ganze Vogelarten ausgerottet wurden. Gewisse Federn waren das zweifache ihres Gewichtes in Gold wert.

Straussenfedern auf Hüten kamen hauptsächlich von Straussenfarmen in Südafrika. Dort waren Straussenfedern neben Gold, Diamanten und Wolle das wichtigste Exportgut. Sie wurden eingefärbt und zusammengenäht und von London aus in die ganze Welt verkauft.

Ein Hut mit seltenen Vogelfedern war ein Statussymbol wie heute eine Rolex. Eine modern gekleidete Frau ging nur mit Hut auf die Strasse. Er gehörte zum guten Ton. Reiche Verzierungen durch teure Schmuckstücke, Spitze und eben exotische Vogelfedern waren modern und symbolisierten den Wohlstand der Damen.

Ein Hut mit Straussenfedern wie der unsere war ganz klar ein Luxusobjekt, das sich eine Badener Frau, die in einer Fabrik arbeitete, nicht leisten konnte. Das müsste schon eine Frau aus dem Bürgertum gewesen sein, vielleicht aus einer der Familien von Hotelbesitzern oder Industriellen. Zudem gab es in Baden um die Jahrhundertwende auch viele Touristinnen, welche in den teuren Hotels ein- und ausgingen. Diese trugen entsprechend schicke Kleidung und Hüte.

Die schnelllebige Hutmode brachte Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder neue Trends mit sich. Hüte wurden von Hutmachern hergestellt. Durch die Industrialisierung verlor ihr Beruf an Bedeutung, da man einfache Alltagshüte nun in Fabriken herstellen konnte und sie so für mehr Leute zur Verfügung standen. Um zu überleben, mussten die Hutmacher auf die Oberschicht setzten und stellten so vermehrt kunstvolle Hüte mit vielen Verzierungen her. Die Hüte der Frauen waren nun fantasievoll, dramatisch, geschmückt und wurden von ihren Trägerinnen meist schräg auf dem Kopf aufgesetzt.

Auch auf Anlässen wie Hochzeiten und anderen Festen durften Hüte natürlich nicht fehlen. Kombiniert wurden sie oft mit einem eleganten, langen Kleid, welches bis zum Boden reichte. Wir wissen nicht genau, von wem und zu welchen Anlässen unser Hut getragen wurde, aber stolz war seine Besitzerin auf ihn mit Sicherheit.

Telefon (1900–1910)

Alexander Graham Bell hat 1876 das erste Mal ein von ihm entwickeltes elektromagnetisches Telefon getestet. Zwei Jahre später entwickelte Lars Magnus Ericsson ein Telefon, das er nach sich selbst benannte: Das «L.M. Ericsson». Wir haben ein solches Telefon aus der Sammlung des Historischen Museums Baden ausgewählt und versucht, über die Geschichte des Telefons in Baden um 1900 mehr zu erfahren.

Nur vier Jahre nach der Erfindung des Telefons wurde 1880 in Zürich die erste Telefonzentrale der Schweiz eröffnet. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes wurden immer mehr Telefonzentralen gebaut. Schon 1883 gab es die erste Fernverbindung von Baden nach Zürich und zwei Jahre später eine Telefonzentrale in Baden.

1885 gab es zwar in Baden bereits eine Telefonlinie, aber Telefongespräche wurden in diesem Jahr noch keine geführt. Badener und Badenerinnen, die mit anderen Personen kommunizieren wollten, musste Briefe schreiben oder Telegramme schicken. Telegramme waren teuer, aber Baden als Tourismusort und Industriezentrum war reich: 1885 wurden in Baden satte 21’250 Telegramme verschickt!

Auf Postkarten der Vorstadt Badens, die um die Jahrhundertwende hergestellt wurden, kann man bereits Telefonmasten feststellen. Unser Telefonmodell, das L.M. Ericsson war in der Schweiz erst ab 1905 erhältlich. In diesem Jahr gab es bereits 316 Teilnehmer in Baden, welche total 283'708 Telefongespräche in einem Jahr führten!

Baden als Kurort lebte vom Tourismus. Die Möglichkeit, per Telefon zu kommunizieren, war sehr wichtig für die Badener Hotels und Badeanlagen. Firmen wie Brown Boveri & Cie., die verschiedenen Betriebe, die zur Textilindustrie gehörten, oder auch die Biscuitsfabrik A. Schnebli & Söhne konnten mit dem Telefon Geschäfte abschliessen oder dringende Handelsinformationen mitteilen.

Bei den Privathaushalten sah es allerdings anders aus: Nur die allerwenigsten Badener und Badenerinnen besassen um 1900 ein Telefon. Dieses war auch nicht zu vergleichen mit dem heutigen Mobiltelefon, das in der Tasche getragen wird. Das L.M. Ericsson stand zu Hause auf einem Tisch oder Schrank und es wurden nur von wohlhabenderen Menschen genutzt. Es kostete nämlich ca. 65 Franken, einen enormen Betrag für die damalige Zeit. Zum Vergleich: Ein Fabrikarbeiter verdiente damals 20-30 Rappen pro Stunde.

Auch bei reichen Familien wurde anfangs wahrscheinlich noch nicht oft telefoniert, denn wenn man zum Beispiel ein Familienmitglied oder Bekannten anrufen wollte, war die Wahrscheinlichkeit tief, dass die Person, welche man erreichen wollte, auch ein Telefon besass. Dies änderte sich jedoch schnell. Das Telefon wurde so beliebt in Baden, dass man in den 1920er Jahren mit der 1919 eingerichteten Telefonzentrale von 800 Teilnehmern nicht mehr auskam. 1931 wurde deshalb zwischen der Bahn und der Parkstrasse ein neues Postgebäude eröffnet, das auch ein Telefongebäude war. Das neue Telefonamt war für 1’800 Abonnenten eingerichtet, die bis auf 3'000 Anschlüsse ausgebaut werden konnten.

Die Verbreitung des Telefons führte auch zu neuen Jobs in Baden: Neben Mechanikern und Elektrikern waren vor allem auch Telefonistinnen gefragt, die im neuen Gebäude eigens eine Teeküche bekamen.

Wir wissen nicht, wer das L.M. Ericsson aus dem Historischen Museum in Baden besass. Vielleicht war es ein Hotel, vielleicht die BBC oder eine der wohlhabenden Familien der zahlreichen Fabrik- oder Hotelbesitzer in und um Baden.

Wahlurne (1905)

Was hat ein Name einer Partei auf einer Wahlurne zu suchen? Ist so eine neutrale Abstimmung überhaupt noch möglich? Und was hat es mit der «fortschrittlichen Partei» am Hut und was ist ihre Geschichte? Diese Fragen haben wir uns gestellt, als wir im Februar dieser mysteriösen, grünen Wahlurne im Historischen Museum Baden gegenüberstanden. Wir wollten wissen, wer und was dahintersteckt und, obwohl wir am Anfang befürchteten, dass wir nicht viel Spannendes über sie herausfinden würden, wurde uns nach einigen Recherchen schnell klar, diese Wahlurne ist mehr als nur ein Behälter.

“Wahlurne d. Gemeinde Wettingen, Gewidmet v.d fortschrittl.Partei 1905’’

Dieser goldene Schriftzug ziert die grün-blaue, hüfthohe, rechteckige Urne, in welche die Bewohner des Bezirks Baden und Wettingen ihre Stimmzettel 1905 reinwarfen. Sie ist in erstaunlich gutem Zustand und hat nur einige Kratzer und Abblätterungen der Farbe an wenigen Stellen.

Durch Recherchen haben wir herausgefunden, dass die FDP, also die freisinnig demokratische Partei, früher die fortschrittliche Partei war und somit auch die Stifterin der Urne. Sie kämpfte seit ihrer Gründung für den Wirtschaftsliberalismus und möglichst wenig staatliche Intervention. Mit ihrem relativ neuen Denkansatz galt sie deshalb 1905 auch als fortschrittlich. Auch in Wettingen stiess sie auf viel Zustimmung. Davor fiel die Wahl entweder auf die BGB (Vorläufer der SVP) oder die SP. Es gab keine Partei, die sich auf die freie Wirtschaft fokussierte. Im Jahre 1905 gab es die FDP erst elf Jahre lang. Trotzdem erfreute sie sich bereits grosser Beliebtheit in der Schweizer Bevölkerung und dominierte die Wahlen. Der Hauptgrund bestand wohl darin, dass sie so viele verschiedene Meinungen zusammenführte und sich vor allem Bauern und einfache Arbeiter, die einen Grossteil der Bevölkerung ausmachten, mit ihr identifizierten. Nach dem Ersten Weltkrieg fielen die Wahlergebnisse jedoch erstmals negativ aus. Durch eine Änderung des Wahlsystems verlor die FDP viele Sitze und ein Grossteil der Wählerschaft wechselte zur SVP und zur SP.

Die Wahlen liefen 1905 anders ab als heutzutage. Einerseits durfte nur ein ausgewählter Teil der Bevölkerung wählen gehen. Bürger unter 18 Jahren, Frauen, Geisteskranke, Verurteilte und weitere Gruppen wurden ausgeschlossen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 24%, was für damalige Zeiten jedoch ein hoher Anteil war.

Andererseits musste man seinen Stimmzettel auch eigenhändig im Wahllokal ausfüllen und zusammen mit seiner Ausweiskarte in die Wahlurne legen. Dies war allerdings schon ein Fortschritt. Vor diesem System mussten die Menschen an grosse Versammlungen gehen und durch Handerheben abstimmen. Dies war für einen Grossteil der Menschen zu umständlich. Durch die Einführung der Blindwahlen, also den Wahlurnen, nahm die Wahlbeteiligung stark zu. Diese Neuerung wurde 1904 eingeführt, kurz vor dem «Geburtsdatum» unserer Wahlurne. Das System der Blindwahl war noch relativ neu und da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Regulierungen gab, was die Inschriften betraf, durfte die FDP auch die Urne stiften. Dabei beeinflusste die Inschrift auf unserer Wahlurne die Wahlen wohl nicht gross. Die meisten Leute hatten ihre Entscheidungen schon getroffen, bevor sie überhaupt das Wahllokal betraten. Theoretisch dürfte man sogar heute noch eine gestiftete Wahlurne aufstellen, jedoch würde das wohl keine Gemeinde mehr machen.

Andri, Mia, Sophie, Yannik

Nähmaschine (1905–1925)

Wir haben als Objekt für unsere Arbeit eine Tisch-Nähmaschine der Marke Pfaff aus dem Museum ausgewählt. Sie wurde zwischen 1905 und 1925 in Deutschland produziert. Die Nähmaschine hatte grosse Auswirkungen auf die Herstellung von Kleidern und Modetrends, auch in Baden.

Vor der Nähmaschine mussten Textilien von Hand genäht werden, was sehr aufwändig und teuer war. Bevor im 20. Jahrhundert Kleidung in Textilfabriken als Massenware hergestellt wurde, nähten die meisten Frauen ihre Kleider selbst und flickten sie auch. Sie konnten nämlich keine Massanfertigung in einer Schneiderei bezahlen.

Mit der Bevölkerungszunahme wurden aber immer mehr Kleider benötigt. 1790 erfand deshalb der Engländer Thomas Saint eine Maschine, bei der eine Ahle ein Loch in Leder stanzte und eine Nadel durch das Loch führte. Weitere Erfindungen folgten, bis 1845 Elias Howe eine Nähmaschine baute, die schneller nähen konnte als vier bis sechs Näherinnen zusammen. 1851 kopierte Isaac Merritt Singer den Steppstich von Howes Maschine und begann, Nähmaschinen zu verkaufen. In der Folge wurde Singer zum führenden Hersteller von Nähmaschinen. Der Deutsche Georg Michael Pfaff baute die Singer Maschine in seiner eigenen Firma nach. Die Pfaff Nähmaschine aus dem Historischen Museum Baden ist deshalb sehr ähnlich wie die damaligen Singer Nähmaschinen. 1910 hatte die Firma Pfaff bereits eine Million Nähmaschinen produziert. Das zeigt, wie wichtig Nähmaschinen damals für die Herstellung von Kleidung waren.

Nähen wurde als Sache der Frau angesehen. Mädchen hatten in der Schule Handarbeit als Fach und lernten dort Nähen und Flicken. Auch die Nähmaschinen wurden anfänglich besonders von Frauen benutzt. Die Pfaff-Nähmaschine aus dem Museum war damals sehr teuer, weshalb sie wahrscheinlich einer Hausfrau aus einer wohlhabenden Familie gehörte.

Mit der Nähmaschine konnten mehr Kleidungsstücke innert kürzerer Zeit angefertigt werden. Immer mehr Leute konnten nun ihre Kleidung kaufen, weil diese wegen der Nähmaschine billiger geworden war. So wurde es nun auch für Badener Frauen aus der (unteren) Mittelschicht und sogar für Arbeiterinnen möglich, Modetrends zu folgen. Je nach Einkommen sahen diese Trends aber unterschiedlich aus (Schnitt, Farben, Material). Besonders Frauen der Unterschicht hatten vor der Nähmaschine ihre Kleidung getragen, bis sie auseinanderfiel oder nicht mehr passte. Jetzt konnten auch sie immer wieder neue Kleider kaufen. Durch die Erfindung der Nähmaschine wurde das Nähen der Badener Alltagsmode also schneller und billiger, und auch die Auswahl Kleidungsstücken vergrösserte sich. Die Nähmaschine könnte also als Anfang von «Fast Fashion» bezeichnet werden.

Früher galt Baden als das industrielle Zentrum von Aargau, auch zum Dank der Textilindustrie. Durch die Industrialisierung entstanden mehrere Textilfabriken und es wurden auch Luxuskleidungsstücke hergestellt, beispielsweise nähte man für Frauen Spitzenschals. Viele Betriebe stellten Frauen als Näherinnen ein. Für viele Frauen war die Arbeit mit der Nähmaschine neben ihrem Haushalt eine grosse Belastung aber notwendig, um zusätzliches Einkommen für die Familie zu sichern.

Der Umgang mit der Nähmaschine war aber nicht ohne Probleme und die Näherinnen mussten lernen, wie sie Nähmaschine einsetzen konnten. Wenn man mit der Nähmaschine beim Nähen Fehler machte, wurde die Produktion dadurch aufgehalten. Manchmal waren die Fehler so gross, dass man die Textilien nicht mehr nutzen konnte, beziehungsweise nur für andere Textilien verwenden konnte. Auch konnte die Nadeln der Nähmaschine bei zu dicken Stoffen abbrechen. Es brauchte also Übung, bis man die Nähmaschine korrekt einsetzen konnte. Deshalb wurden Mädchen auch in sogenannten Industrieschulen im Nähen und anderen handwerklichen Tätigkeiten ausgebildet.

Die Nähmaschine hat sich zwar über die Jahre weiterentwickelt, doch ihre Wichtigkeit hat sie nie verloren. Noch heute wird sie sehr viel genutzt und sie ist in fast jedem Haushalt zu finden.

Feuerwehrhelm (1910)

Die Feuerwehr rettet, schützt und löscht. Von der Katze, die vom Baum gerettet werden muss, über die Hilfe bei Verkehrsunfällen bis hin zu den klassischen Bränden – die Feuerwehr hat ein unglaublich breites Einsatzgebiet. Für das Twistory-Projekt haben wir uns einen Feuerwehrhelm aus dem Historischen Museum Baden ausgesucht.

Als wir den Helm mit seinen goldenen Verzierungen betrachteten, hatten wir schon viele Fragen zur Herkunft des Helms und zu seinem Beitrag in der Badener Gesellschaft. Der Feuerwehrhelm wurde dem Historischen Museum Baden von Josef Deuschle-Labhards Enkel Hugo Doppler übergeben. Am 13. Juli 2021 wurde der Helm in das Sammlungsgremium aufgenommen.

Der Feuerwehrhelm stammt aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Er besteht hauptsächlich aus Metall und Leder. In der Mitte des Helmes ist das Badener Stadtwappen zu sehen, welches mit goldenen Ornamenten umrahmt ist. Auf der Spitze des schwarzen Helmes thront ein goldener Kamm und an der Seite befinden sich braune, abgenutzte Lederriemen, mit denen der Helm auf dem Kopf befestigt wurde. Das Innenfutter besteht ebenfalls aus Leder. Auf dem Foto nicht zu erkennen, ist die grüne Unterseite der Krempe.

Der Helm gehörte dem ehemaligen Kommandanten der städtischen Feuerwehr Josef Deuschle-Labhard, der von 1898 bis 1930 bei der Feuerwehr Baden tätig war. Der Helm stammt vermutlich aus dem Jahr 1910. Damals war es für die Feuerwehrleute üblich stabile Helme aus Stahl zu tragen; erst später tauschte man diese gegen leichte Integralhelme aus.

Josef Deuschle-Labhard war bereits ein langjähriges Mitglied der Badener Feuerwehr, als er 1907 zum Kommandanten ernannt wurde. Deuschle-Labhard brannte für die Feuerwehr und unterstützte sie in allen Belangen. In seiner Funktion als Stadtrat Badens förderte er die Ausbildung der Feuerwehrleute. Er gründete den aargauischen Feuerwehrverband und verbrachte so viel Zeit wie möglich in der Feuerwehr. Er wurde als sehr engagiert und passioniert beschrieben. Dies spiegelte sich auch in seiner Art wider, die Menschen vom Feuerwehrdienst zu begeistern.

Deuschle-Labhard trug auch entscheidend dazu bei, dass 1907 ein sehr bedeutendes System in Baden eingeführt wurde – der Pikettdienst. Dieses System veränderte nicht nur die Badener Feuerwehr, sondern die Rettungsorganisationen rund um die Welt. In Baden wurden diese Veränderungen durch ein besonderes Ereignis in Gang gesetzt: der Brand in der Spinnerei Spoerry von 1904. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Bevölkerung mit Kanonenschüssen vom Stadtturm auf einen Brand aufmerksam gemacht. Alle Männer der Stadt waren verpflichtet mit Falteimern die Löscharbeiten zu unterstützen. Beim Spinnereibrand, der von gigantischem Ausmass war, wurde den Bewohnerinnen und Bewohnern klar, dass es eine Veränderung braucht. So wurde der Pikettdienst ins Leben gerufen.

Von der Bürgerwehr zum Pikettdienst, vom Falteimer zum Tanklöschfahrzeug und von der blossen Uniform zum raffinierten Schutzanzug – so könnte man den über Jahre dauernden Fortschritt der Badener Feuerwehr zusammenfassen. Doch der Fortschritt ist auch heute noch ein ständiger Begleiter der Feuerwehr und mit der Fusion der Feuerwehren Baden und Turgi stehen aktuell weitere Veränderungen auch für die Bevölkerung an.

Postkarte des städtischen Krankenhauses (1912)

Unter den vielen Postkarten, die im Historischen Museum Baden aufbewahrt werden, ist auch eine kleine, unscheinbare Postkarte aus dem Jahr 1912, welche das städtische Krankenhaus abbildet. Wir haben diese Postkarte ausgewählt, um die Geschichte des Krankenhauses zu erforschen.

Das Leben hat seinen Beginn gewöhnlicherweise in einem Krankenhaus. Seit Anfang an ist man auf eine Pflegeeinrichtung anegwiesen. Krankenhäuser retten Tausende von Leben, heilen Wunden, Krankheiten und verbessern im Allgemeinem die Lebensqualität und die Lebenserwartung der Bevölkerung. Deswegen spielte das städtische Krankenhaus Baden eine zentrale Rolle für die Gesellschaft in der Region Baden.

Der Ursprung greift tief in die Geschichte zurück. Gegründet wurde das städtische Krankenhaus Baden vor knapp 600 Jahren unter dem Namen Agnesen-Spital von der Königin Agnes von Ungarn. Die Gründung dieses Spitales liegt leider einem traurigen Anlass zugrunde. Die Königin kam auf die Idee, ein Krankenhaus zu errichten, nachdem ihr Vater in Windisch ermordetet wurde, denn hätte es damals schon ein Krankenhaus in der Region Baden gegeben, wäre der Vater vielleicht dem Tod entkommen. Dank grosszügigen Spenden, Stiftungen und Unterstützung der Habsburger konnte sich das Krankenhaus über Jahrhunderte aufrechterhalten. Dies war auch von Nöten, denn damals waren Krankenhäuser leider noch nicht sehr verbreitet und natürlich auch noch nicht überall so fortgeschritten.

Baden war unter anderem wegen den Badener Bäder weit bekannt. Dadurch wurden viele Patienten nach Baden gelockt, wodurch das Spital auch eine Vielzahl nicht ortsbürgerlicher Patienten hatte, welche auch behandelt werden mussten. Deshalb erwartete man auch einen gewissen Standard, denn es gab Leute, welche einen langen Weg auf sich nahmen, um von den Gesundheitseinrichtungen in Baden zu profitieren. Obwohl die Kurorte selbst auch medizinische Versorgung anboten, wurden die schwer verletzten Patienten in den meisten Fällen an das Stadtspital überwiesen.

Nach all diesen Erfolgen des Agnesen Spitals folgte im 19. Jahrhundert eine Krisenzeit. In Baden gab es 1888 für 25 Jahre keine richtige Gesundheitseinrichtung. Während dieser Zeit diente das Kornhaus unten in der Altstadt als Provisorium des Krankenhauses. In diesen Jahren wurde das Stadtspital im ehemaligen Siechenhaus geführt. Die Anzahl an Patienten nahmen von Jahr zu Jahr stark zu und schon bald merkte man, dass ein richtiges Stadtspital für die vielen Patienten nötig sei. Die eigentliche Gründung des städtischen Krankenhauses Baden erfolgte erst im Jahre 1912. Das heisst, ab diesem Zeitpunkt an war das Krankenhaus an dem Standort des heutigen Regionalen Pflegezentrum Baden. Unsere Postkarte wurde 1912 anlässlich der Gründung des Krankenhauses gedruckt. Man war so stolz, so ein Krankenhaus in Baden zu haben, dass man es sogar auf Postkarten abdruckte. Die Patienten benutzten solche Postkarten, um mit Verwandten und Bekannten zu kommunizieren. Unsere Postkarte wurde zum Beispiel einem Mann in Aarau geschickt.